“A Revolução Portuguesa começou em África”, por Raquel Varela

Siga-nos

ÚLTIMOS POSTS

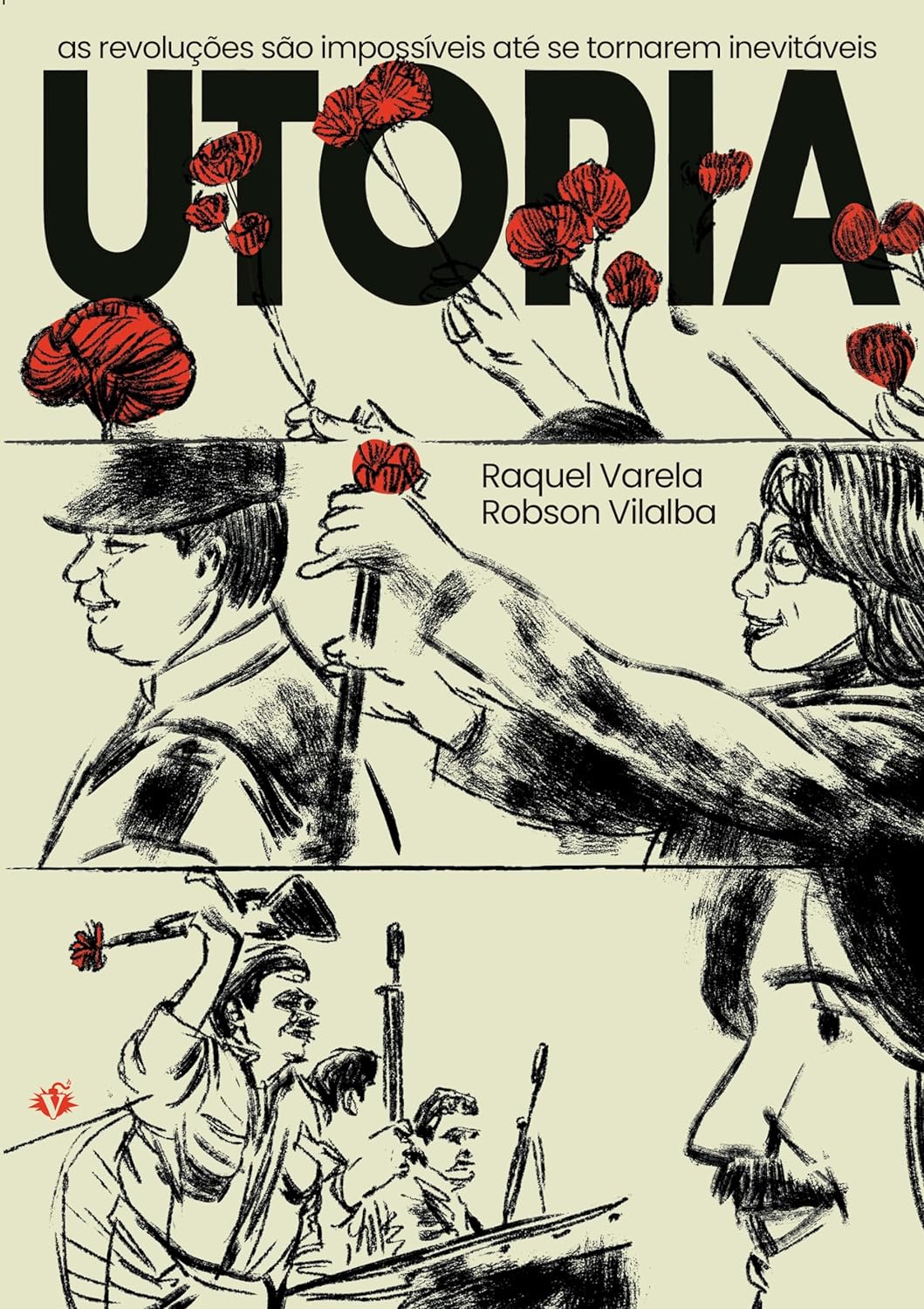

Raquel Varela, historiadora e professora universitária na Universidade Nova de Lisboa, é especialista em história do 25 de Abril e revoluções do século XX. Em seu novo livro, “Utopia” (2024), com coautoria de Robson Vilalba, ela explora as complexidades e impactos sociais da Revolução Portuguesa de 1974-75.

Nesta entrevista ao jornal Novas da Galiza, Varela analisa a Revolução dos Cravos, que pôs fim a uma ditadura de 48 anos. Ela destaca os movimentos anticoloniais, o papel das comissões de trabalhadores e moradores, e a influência decisiva das mulheres na luta por direitos. Varela também discute as tensões políticas e a repercussão global da revolução, oferecendo uma visão crítica dos acontecimentos.

Varela também discute as tensões políticas e a repercussão global da revolução, oferecendo uma visão crítica dos acontecimentos.

Portugal no biênio 1974-75 testemunhou uma revolução popular?

Com certeza. A Revolução Portuguesa (RP) começa em 1961 nas revoluções anticoloniais em Angola, Guiné e Moçambique e a base social de apoio aos Movimentos de Libertação Nacional (MLN) são as trabalhadoras e a população camponesa sujeita ao trabalho forçado. Em consequência desse apoio, os MLN conseguiram derrotar, ao final de 13 anos numa guerra de guerrilha, o Exército Português.

O Movimento dos Capitães, contra essa guerra, percebendo que não podia ser ganha militarmente, deu um golpe de Estado e pediu ao povo para sair às ruas. Num país de 9,5 milhões de pessoas, 3 milhões se envolveram diretamente em organismos de duplo poder, comissões de trabalhadoras, de moradoras e de soldados. Não só é indiscutível o caráter popular da RP, como ela é a principal revolução da Europa de pós-guerra.

Que contingências históricas conduziram o povo para essa cena?

Na minha análise marxista, os condicionantes foram os próprios dos contextos de revolução popular e crise sistêmica: os de cima já não podem governar e os de baixo já não querem ser governados.

Nos meus livros defendi quatro motivos. O primeiro, aquelas revoluções anticoloniais. O segundo, um movimento operário jovem e altamente concentrado em Lisboa, Setúbal e Porto. O terceiro, o caráter desorganizado desse movimento, sempre que os partidos e os sindicatos de massas eram proibidos pelo regime. Isso permitiu que logo nas primeiras horas da queda do regime os trabalhadores ocupassem esse vazio político com os sovietes portugueses, as comissões de trabalhadoras e moradoras. Portanto, não houve mecanismos de elasticidade, de o Estado dialogar com a classe trabalhadora, e o embate entre as classes abriu uma dualidade de poderes: um poder contra o Estado.

Evidentemente, tudo isso só pode ser compreendido no quadro do quarto motivo, a crise econômica de 1970-73. Aqui Marx tinha absolutamente razão, a crise é um momento de oportunidades. Aqui o povo soube abrir na crise um espaço de embate com a burguesia portuguesa e

não o contrário, como aconteceu por exemplo na crise de 1986 ou na de 2008. Na crise há uma diminuição substancial das margens de acumulação de capital, com uma queda abrupta do PIB, a inflação vai crescendo até aos dois dígitos e inclusive começa a haver uma restrição de dinheiro para o esforço de guerra, que chegou a ter 30–40% do orçamento do Estado.

Parece que o autêntico impulso revolucionário esteve nas comissões de trabalhadores (CT) e não nos grandes sindicatos. Que tensões existiam entre esses dois atores políticos?

Hoje muita da esquerda esqueceu que seu horizonte é a auto-organização das trabalhadoras contra o Estado, ou seja, a criação de um poder paralelo, que é o que representaram os sovietes na Revolução Russa, os cordões industriais na Revolução Chilena, as comissões de trabalhadores na Revolução Húngara etc. Na RP o organismo típico é a CT: uma eleição de base, em plenário, que institui democracia no local de trabalho com mandatos revogáveis; toda a extrema-esquerda era entusiasta desses organismos, que surgem, como eu disse, no vazio de poder ocasionado a partir do 25 de Abril.

O PCP queria controlar os trabalhadores a partir das estruturas sindicais, que não têm uma forma de democracia participativa, mas representativa: elegem representantes de dois em dois anos e têm estatutos fortemente blindados.

Ora, nas minhas investigações percebi que havia uma diferença entre autogestão e controle operário. A autogestão acontecia em pequenas empresas que tinham sido descapitalizadas pelos patrões, em que estes tinham fugido. No caso do controle operário são grandes empresas em que a classe trabalhadora impõe, através das CT, tetos salariais, escoamento da proteção gratuita em alguns setores… discutem como é que vai ser produzido e onde; ou seja, o controle operário na verdade é uma clássica definição de Revolução. Eu aqui recupero as teses do Gramsci e do Trotski: mais do que uma forma de gestão, o controle operário é a regulação de uma situação política em que a dinâmica dos trabalhadores é, de fato, utilizar a sua posição de força nas grandes empresas para um embate direto com o Estado. Outro exemplo de autogestão esteve nas comissões de moradores (CM), que ocuparam habitações devolutas e elaboraram reivindicações próprias.

As CM são o espantoso exemplo de democracia participativa na RP. Há milhares! Por exemplo, uma região como Olheiras, que é uma pequena vila no distrito de Lisboa, tinha mais de cem CM. Por bairro, por rua, as pessoas se reuniam e propunham e faziam o que tinham a fazer.  Alguns construíram escolas, ocuparam creches, construíram centros de saúde, até pintaram passadeiras para não haver acidentes. É um exemplo de que a democracia não pode ser resumida a as pessoas votarem de quatro em quatro anos, mas é uma práxis.

Alguns construíram escolas, ocuparam creches, construíram centros de saúde, até pintaram passadeiras para não haver acidentes. É um exemplo de que a democracia não pode ser resumida a as pessoas votarem de quatro em quatro anos, mas é uma práxis.

Nessa práxis as mulheres tiveram um papel determinante, por terem geralmente muito mais trabalho no lar. Em muitos casos tratava-se de bairros pobres, de barracos, e as mulheres, por exemplo, exigiam que as ruas fossem asfaltadas para a casa não ficar toda suja de pó. Grande parte das lutas tinham a ver com o direito à canalização de água, saneamento, eletricidade… e ainda com preocupações culturais como a construção de teatros, centros esportivos, centros culturais…

Que outros protagonismos femininos ficam ocultos aos olhos da maioria na história da revolução?

A emigração massiva para a Europa, fundamentalmente masculina, e a recrutação de homens jovens, nas colônias mas também na metrópole, para a guerra colonial, propiciou a incorporação da mulher ao mercado laboral. Na virada da década de 60 para 70, Portugal tinha a maior taxa de feminização do mercado de trabalho, logo as mulheres tiveram um papel essencial como operárias, como médicas, como professoras, nas CM e em outras comissões democráticas de gestão das escolas, dos hospitais e dos serviços públicos.

Dirigiram também a reforma agrária, como trabalhadoras agrícolas. Nesse processo as ocupações de terras começam em 1975 e houve uma dramática alteração da estrutura da propriedade no Alentejo. Essa reforma agrária, a primeira, vai ter como eixo a empregabilidade das

pessoas e a utilização das terras para produzir através de cooperativas, que eram as unidades coletivas de produção.

O relato oficial apresenta uma revolução dos cravos sem mortes, mas o seu trabalho contesta essa ideia. O que se passou nas colônias portuguesas durante o processo revolucionário?

Na altura da RP só existia um Estado mais militarizado que o português, que era o Estado de Israel. Durante os 19 meses houve 16 mortes, das quais as quatro primeiras foram estudantes e trabalhadores mortos pela PIDE no mesmo 25 de Abril. Ora, como dizes, devem-se juntar 9000 e tantos mortos da parte do Exército Português, quase 200 000 estropiados e doentes mentais em função da guerra e, do lado dos MLN, pensa-se cerca de 100 000 mortes. Evidentemente, se caracterizamos, como eu caracterizo, que a RP começa na África em 1961, trata-se de uma revolução com muitas mortes.

Que papel tiveram os partidos socialista (PS) e comunista (PCP) na cena do golpe contrarrevolucionário de 25 de novembro de 1975 e a queda definitiva do processo emancipatório?

O PS foi a liderança civil do golpe, apoiado pela Igreja, o Estado alemão, os EUA, a alta patente do Exército e o Grupo dos Nove, um coletivo de oficiais das Forças Armadas próximo do PS politicamente. O PCP decidiu não promover qualquer tipo de resistência e teve uma posição até bastante ambígua. Seu líder Álvaro Cunhal acabou por ser muito crítico com a esquerda militar enquanto esta, cuja principal figura era naturalmente Otelo Saraiva de Carvalho mas também o Vasco Gonçalves e outros, teve um papel, na sua maioria, de apoio ao processo revolucionário, acreditavam que era possível tomar o poder.

O que se passou no 25 de novembro ainda está por ser estudado mas eu na minha tese de doutoramento demonstrei que o PCP não queria fazer uma revolução em Portugal. O PCP era fiel à divisão de Ialta e Potsdam segundo a qual Portugal era da esfera da NATO e Angola é que estava sob disputa. Um Portugal muito diferente do atual. O Partido Social-Democrata e o PS alcançaram um acordo para dividir a legislatura em 2 períodos para evitar pactar com o ‘Chega!’, de extrema direita. Entretanto este conseguiu 50 assentos e uma vice-presidência, além de reforçar a narrativa do “todos contra nós”.

Como imagina os próximos 4 anos?

O Chega! é um partido neofascista e o papel da comunicação social, sobretudo influenciada pelo PS e pelo PSD, é tentar normalizá-lo dizendo que é apenas um partido de extrema-direita, um partido de direita conservadora populista quando, na verdade, é um partido com todos os traços do neofascismo. Tem um líder carismático, racista, com uma perseguição sistemática aos ciganos e, sobretudo, as investigações feitas por jornalistas e pela própria relatoria das polícias demonstram-no profundamente infiltrado nas Forças Armadas e em grupos potencialmente associados a milícias como ginásios, grupos de resgates de animais que usam formas violentas – normalmente indo contra os ciganos – cuja inspiração são grupos neonazis da Sérvia e outros.

Por sua parte, o PS e PSD levaram com sua política liberal capitalista a que a maior parte das pessoas em Portugal tenha que trabalhar mais do que 8 horas para pagar as contas. A esquerda não teve uma política de auto-organização das trabalhadoras, acabou por apoiar o PS a seguir a Troika e isso teve um efeito muito desmoralizante na esquerda. Não há nenhuma prova de que há uma transferência de votos da esquerda para a extrema-direita. Há um indiscutível enfraquecimento e desmoralização de grandes setores da esquerda que não estão organizados. A extrema-direita vai pescar os votos, sobretudo ao PSD e ao Centro Democrático Social (CDS), mas também a uma pequena burguesia raivosa e entalada a impostos e mesmo, minoritariamente, a franjas trabalhadoras.

A estratégia [do Chega!] consiste em apontar uma série de problemas que são reais mas nenhuma solução, porque a solução concreta seria sempre anticapitalista. Por exemplo, queixam-se da corrupção que é endêmica, e é verdade, mas para acabar com ela tinha que se acabar com as parcerias público-privadas e a extrema-direita propõe criar ainda mais. O PSD está tentando não se colonizar pelo Chega!, mas na verdade há cada vez mais uma disputa acirrada sobre quem vai controlar a direita portuguesa.

Publicado originalmente no jornal Novas da Galiza, em abril de 2024.

Raquel Varela é historiadora, professora universitária da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e pesquisadora (HCT, polo FCSH), é autora de A História do PCP na Revolução dos Cravos (2011), História do Povo na Revolução Portuguesa (2014), Breve História da Europa (2018) e Breve História de Portugal (2023, com Roberto della Santa), entre outros. Tem mais de quarenta livros publicados e editados. Participa desde 2016 no programa semanal O Último Apaga a Luz, na televisão pública portuguesa, e tem, desde 2022, com o escritor Joel Neto, o programa de rádio O Efeito Borboleta, na estação pública Antena 3. É especialista em história do 25 de Abril e em história das revoluções no século XX. Pela Veneta, publicou Utopia (2024), com Robson Vilalba.

Compre o livro: