É Necessário Voltar ao Começo, por Emicida

Siga-nos

ÚLTIMOS POSTS

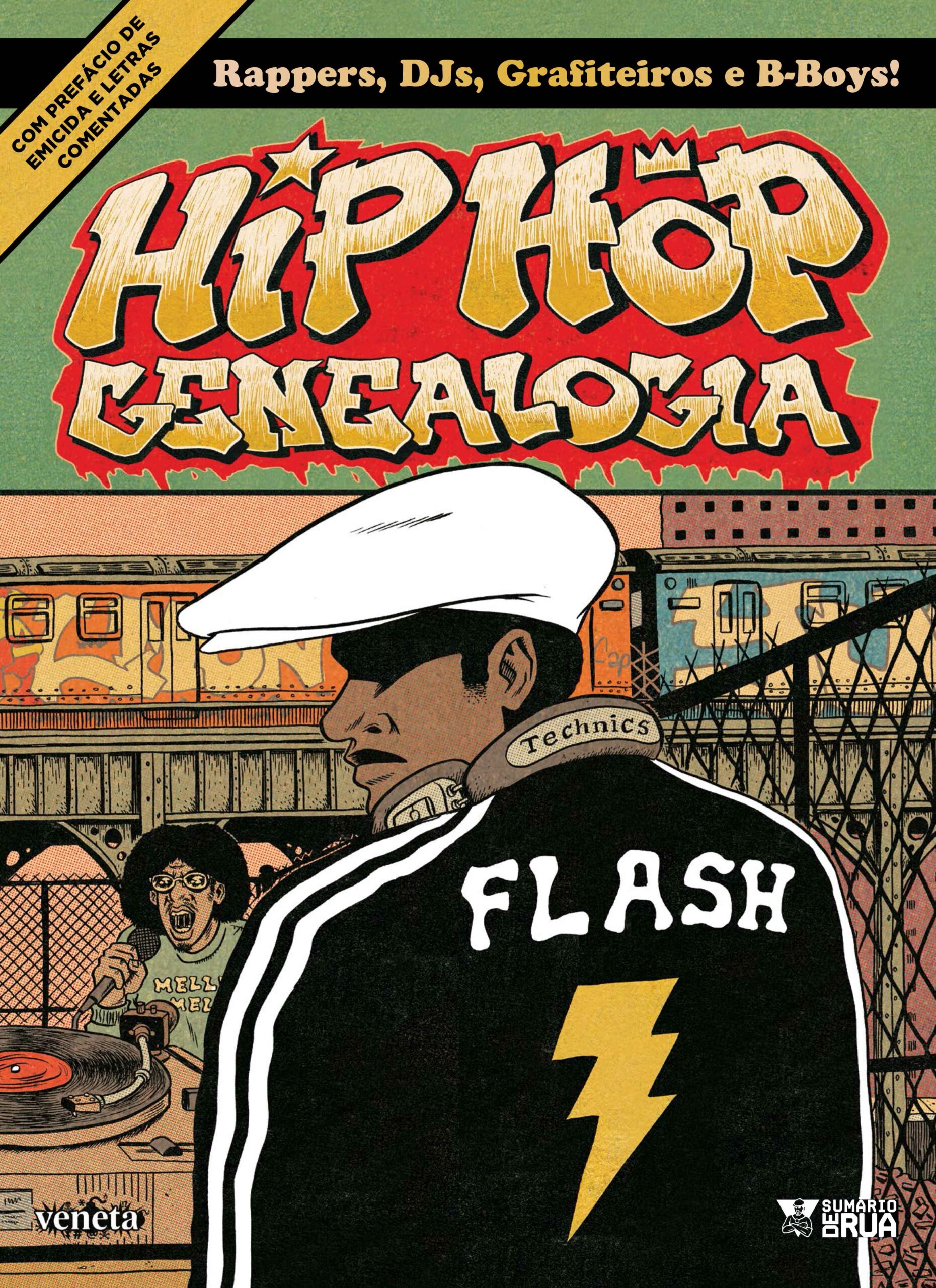

O rapper Emicida fala de sua relação com os quadrinhos e o hip hop neste prefácio do livro Hip Hop Genealogia 1, de Ed Piskor; nova tiragem da obra está em pré-venda com desconto e brinde exclusivo

Lianhuahua era o nome dado às histórias em quadrinhos na China de Mao Tsé-Tung. Durante o período maoísta, a nona arte era usada pelo Partido Comunista para disseminar suas ideias. Algumas eram somente propaganda explícita do partido, outras se aventuravam por diferentes caminhos do imaginário chinês, retratando romances e lendas milenares. Tudo isso em uma China que, no final dos anos 1940, possuía uma taxa de analfabetismo que oscilava entre 85 e 90%. O que muitas vezes foi tido como mera distração para preencher o tempo livre ficou a partir de então inegavelmente ligado a uma revolução cultural urgente, que não só introduzia o hábito da leitura, como também resgatava e oxigenava o rico folclore do povo chinês.

Digo com frequência que minha vida foi salva pelo hip hop. Isso é uma grande verdade, porém é uma verdade parcial. Minha vida também teve outra salvadora: as histórias em quadrinhos. Não raro, eu mesmo subestimo essa salvadora, me referindo a ela como apenas mais uma “leitura”. Mas a verdade é que durante aqueles anos de pobreza financeira, baixa autoestima e ausência de expectativa, o que povoou minha imaginação e fez com que alguma esperança de um mundo melhor brotasse foram as rimas dos Racionais e o universo de Stan Lee.

Digo com frequência que minha vida foi salva pelo hip hop. Isso é uma grande verdade, porém é uma verdade parcial. Minha vida também teve outra salvadora: as histórias em quadrinhos. Não raro, eu mesmo subestimo essa salvadora, me referindo a ela como apenas mais uma “leitura”. Mas a verdade é que durante aqueles anos de pobreza financeira, baixa autoestima e ausência de expectativa, o que povoou minha imaginação e fez com que alguma esperança de um mundo melhor brotasse foram as rimas dos Racionais e o universo de Stan Lee.

Universos que para um olhar descuidado pareciam distantes, mas que colidiam dentro daquele minúsculo porão em que morávamos eu e mais cinco pessoas na Vila Zilda (o tal cômodo incômodo que canto em “Levanta e Anda”). MCs e quadrinistas possuem olhos de câmera fotográfica com lentes Carl Zeiss, e isso vem desde os tempos em que o rap existia com outros nomes, como parte de brincadeiras orais e cantigas de povos afro-diaspóricos espalhados pelas Américas. Isso pode ser Kingston ou Pernambuco, como aliás ilustra de forma incrível o projeto de intercâmbio musical Bambas Dois, que reúne músicos do Brasil e da Jamaica. Seja no repente nordestino ou nas rimas dos toasters jamaicanos ancestrais de Kool Herc, a célula da música falada já passeava pela atmosfera da música popular e encantava redutos onde antigos povos, agora tornados novos, se reconstruíam, após terem suas histórias resetadas pela colonização. Isso é um prefácio do hip hop.

Cronista como Ogi, Donga era um Will Eisner a serviço de seu lugar e seu tempo, sua poesia. Pixinguinha disse a um jornalista letrado, que insistia em tentar encaixar, à força, sua erudição numa conversa de boteco, da mesma forma que uma criança tenta encaixar a peça quadrada

em um buraco circular: “Não complique o mundo para os poemas”. Quando li Avenida Dropsie, saí convencido de que Will Eisner era algo próximo de um bom MC. MCs são controladores do microfone, senhores das palavras que manipulam o ar em seus corpos de maneira que, juntas, a vivência e o conhecimento se tornem o fogo e a pólvora, prontos para um disparo certeiro.

É um processo idêntico ao de um tiro — acredite em mim, já disparei com microfones algumas vezes. O microfone de Eisner era o bico de pena, o nanquim, e foi com isso que ele encarnou um KL Jay e gritou ao mundo “Estamos vivos!” (isso também em 1940, creio). Personagens humanos com feitos sobre-humanos em um tipo de arte que, assim como a cultura hip hop, que daria seus primeiros passos 33 anos depois de Avenida Dropsie, nem arte era considerada.

Já nos anos 1970, uma garota de origem equatoriana — literalmente vinda do meio do mundo — estava nos Estados Unidos e precisava dizer a esse mundo que ela existia. Assim como Eisner, ela encontrou seu caminho através das tintas, mas suas telas eram os muros e trens de Nova York. Logo, uma mensagem inconfundível cruzava a cidade toda: “Lady Pink was here!”. Em um Bronx onde os nativos valiam pouco mais do que nada para os herdeiros dos colonos, era urgente gritar “EU ESTOU AQUI!”

A mescla de mil informações, em uma cultura que tem o sampler como forma de reverência aos que vieram antes, fez a salsa encontrar-se com movimentos acrobáticos e desenvolver o break, que já bebia na fonte do grande Mr Dynamite. Quebrar as leis dos homens era fácil, mas, após o violento período de reinado das gangues, o lance se tornou desafiar a lei da gravidade, disparar com palavras, marcar com spray e chocar com scratches.

O hip hop (re)nasce mesmo pela primeira vez, como um fruto da diáspora africana, e a quilômetros e quilômetros de onde os orixás desceram do orum, repete aos seus a expressão sul-africana “Sawabona!”. Poderia listar aqui tudo o que o hip hop significa para mim em termos de arte, de revolução sociocultural, de quebra de paradigmas ou como um estilo de vida livre dentro de uma sociedade que constrói prisões sem perceber. Mas tudo isso são subentendimentos da cultura. O mais incrível do hip hop é que ele continua, após tantos anos, sendo um código aberto de compartilhamento. Como uma sociedade de cientistas, evoluímos e colaboramos para que os próximos deem continuidade ao que foi iniciado muitos anos antes de nós.

Ed Piskor é um nerd — um gênio nerd que eu adoraria conhecer. Ao ler Hip Hop Genealogia, eu só pensava que ele uniu minhas duas paixões adolescentes em um só material. Seu livro é um trabalho minucioso, de precisão cirúrgica, feito com o amor e o talento que só um fã autêntico é capaz de dedicar ao objeto de sua admiração. Talvez, para as novas gerações, seja difícil imaginar um mundo sem a cultura hip hop. Na introdução da minha primeira mixtape, eu disse “quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo”. Vivemos um tempo confuso, estranho, e nada melhor para restabelecer nossos valores do que olharmos para os primórdios e nos lembrarmos do caminho certo.

A cultura hip hop nunca morre, ela nasce a cada vez que você admira um graffiti, um passo de break, um scratch ou a rima de um MC. E ela ressurge com mais força ainda quando você compartilha isso. Lembro-me até hoje da capa com KL Jay na saudosa revista Rap Nacional, do Alexandre De Maio, dizendo que o hip hop era a liberdade da mente, um ajudando o outro. Não há um só dia em que eu não olhe no espelho e não diga, mesmo que silenciosamente, um sincero obrigado aos que me salvaram com suas rimas e seus rabiscos. Quando terminar esta leitura, você tem a obrigação de fazer com que o hip hop renasça.

Obrigado.

Emicida, setembro de 2016.

Títulos relacionados: