De Afrika Bambaataa a Racionais MC’s

Siga-nos

ÚLTIMOS POSTS

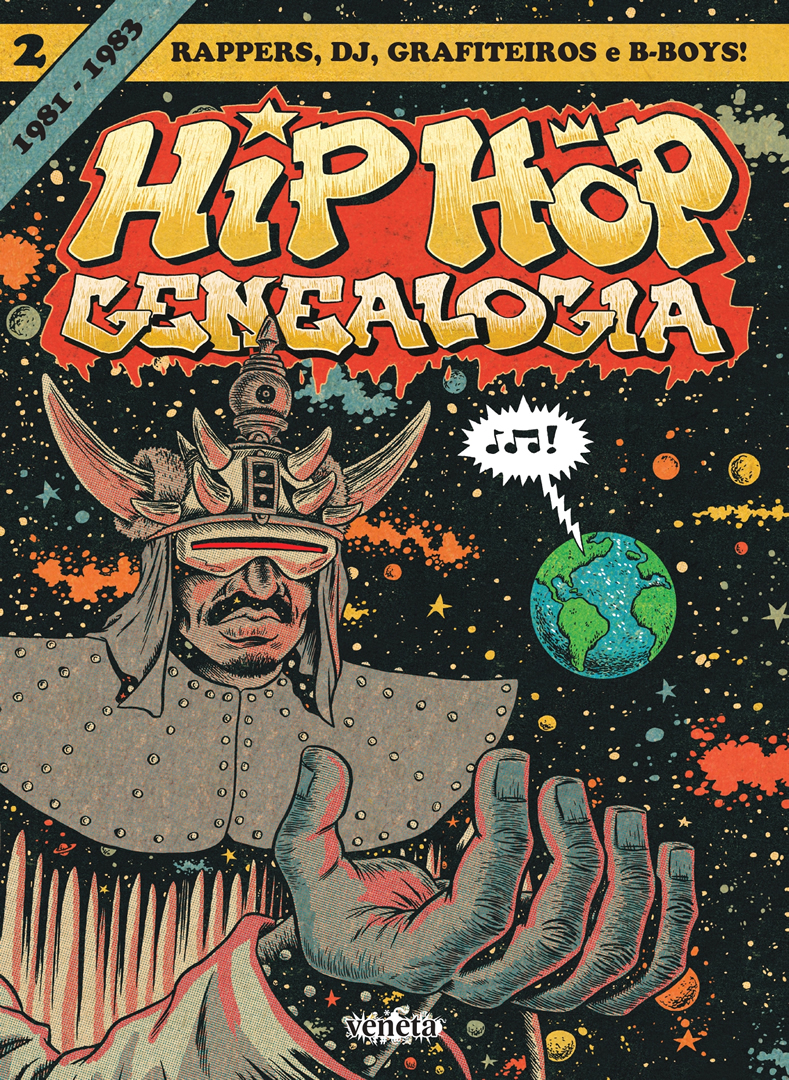

Leia a apresentação da edição brasileira de Hip Hop Genealogia 2, de Ed Piskor

Por Ramiro Zwetsch*

O toca-discos nunca mais foi o mesmo. Se a boa e velha vitrola sempre foi uma companhia necessária para quem ouve discos desde os anos 1940, o hip hop revolucionou o aparelho no final dos anos 1970: além de reproduzir música, ele passou a ser também um instrumento de criação de ritmos e texturas por meio de scratches – a mágica de tirar um som da fricção da agulha contra o disco de vinil. Essa é apenas uma das invenções desse movimento já quarentão, que há décadas rende milhões à indústria fonográfica. O estilo vocal do rap, a dança break, a arte do beatbox, o grafite, a cultura do sample e a mixtape são outras criações que surgem com a concepção de um novo gênero musical e potencializam o fenômeno de comportamento que transborda em referências na moda e em todas as outras formas de arte.

Os quadrinhos, naturalmente, amplificam isso, e a obra de Ed Piskor é um documentário gráfico sobre a história do hip hop. Este segundo volume de Hip Hop Genealogia dá sequência à narrativa cronológica dos primórdios do movimento nos Estados Unidos, especificamente entre os anos de 1981 e 1983. É nesse período que dois clássicos supremos do rap old school são lançados: “Planet Rock” (Afrika Bambaataa & The Soul Sonic Force) e “The Message” (Grandmaster Flash & The Furious Five). Esses artistas já haviam sido apresentados aos leitores no primeiro volume da série, assim como DJ Kool Herc, Sugarhill Gang, Kurtis Blow, entre outros. O autor, agora, já começa a lançar alguns flashes sobre os primeiros passos de nomes que se tornarão protagonistas nos anos seguintes – como Public Enemy, N.W.A., Ice-T, Dr. Dre, Beastie Boys etc.

Em São Paulo, no começo dos anos 1980, a novidade norte-americana já reverberava. As rodas de break chamavam a atenção na Galeria 24 de Maio, e o pernambucano Nelson Triunfo, com sua indefectível cabeleira, já era conhecido no rolê. Mais tarde, a movimentação se transferiu para os arredores do Metrô São Bento e foi por lá que a cena amadureceu. Entre os frequentadores estavam a dupla pioneira do rap nacional Thaíde & DJ Hum e os grafiteiros OsGemeos. Quando não havia dinheiro para comprar pilhas para o rádio estilo boombox que soltava a música pra rapaziada dançar, o jeito era batucar nas latas de lixo espalhadas pela estação. “Para isso, eu fiz uso da minha experiência com atabaque, que aprendi a tocar no candomblé”, conta o rapper Thaíde em sua autobiografia, Pergunte a Quem Conhece (Hedra, 2004).

O ano de 1988 é o marco-zero para a discografia brasileira de rap. Três coletâneas foram lançadas, curiosamente todas entre novembro e dezembro. Hip Hop Cultura de Rua vendeu 25 mil cópias na época (índice interessante para um disco independente, com artistas até então desconhecidos) e o sucesso da música “Corpo Fechado” garantiu um contrato com a gravadora Eldorado para Thaíde & DJ Hum – no ano seguinte, eles lançariam seu primeiro disco inteiramente com repertório próprio, Pergunte a Quem Conhece. O Som das Ruas revelou artistas como Sampa Crew e Ndee Naldinho. Já Consciência Black registra a primeira gravação dos Racionais MC’s, com a faixa “Pânico na Zona Sul”. O resto é história: o rap nacional já acumula 30 anos de estrada, alguns discos se tornaram clássicos da música brasileira (como O Rap é Compromisso, do Sabotage, de 2000) e hoje o gênero se reinventa pelas mãos e vozes de artistas como Criolo e Karol Conka.

O disco mais emblemático de todo o movimento, não há como negar, ainda é Sobrevivendo no Inferno. Lançado em 1998 pelos Racionais MC’s, é um divisor de águas, no nível de Chega de Saudade (João Gilberto, 1959) ou de Samba Esquema Novo (Jorge Ben, 1963). Em 2018, ano de seu aniversário de 20 anos, a obra se tornou leitura obrigatória no vestibular da Unicamp e teve suas letras compiladas em livro lançado pela Companhia das Letras. A longevidade do trabalho e a sua contundência ainda contemporânea desvendam o racismo latente no Brasil. A crônica de Diário de um Detento, sobre o massacre de 111 presos no presídio do Carandiru, em 1992, soa desesperadoramente atual no país que banaliza o extermínio de jovens negros patrocinado pelo Estado.

A obra de Ed Piskor tem também essa força de conectar o leitor com o poder de conscientização do hip hop. Embora faça uso do humor na construção da narrativa (tanto no traço quanto na linguagem), Hip Hop Genealogia chama a atenção para a reafirmação da negritude ao contextualizar detalhadamente as trajetórias de seus personagens. Neste segundo volume, por exemplo, surge a figura de Chuck D – o líder do Public Enemy –, ressabiado com o fato de um jovem não reconhecer Malcolm X na imagem de um cartaz lambe-lambe. A fagulha de inspiração serviria de combustível para o discurso inflamado do rapper alguns anos mais tarde.

É interessante notar que, estética e intelectualmente, o hip hop norte-americano se apropria de fundamentos de gêneros da música negra, como o soul e o jazz. A construção de bases e batidas é sustentada na cultura do sample – a apropriação de trechos de músicas garimpadas em discos de vinil para a criação de algo novo. James Brown, o artista mais sampleado da história do rap, não forneceu apenas linhas de baixo, frases de metais e breaks de bateria ao gênero: a afirmação “I’m black and I’m proud” (“sou negro e tenho orgulho disso”) também seria uma referência para a construção do engajamento de artistas importantes do rap.

No Brasil, não foi diferente. Um dos mais sampleados por aqui é outro JB: Jorge Ben, que cantou sobre heróis negros, como Dandara, Zumbi e Xica da Silva. O movimento Black Rio – que agitou o estado de Rio de Janeiro no fim dos anos 70 – abasteceu o rap brasileiro, tanto nas bases sampleadas quanto no discurso das letras sobre orgulho negro. Se Toni Tornado cantava “sou negro sim e ninguém vai rir de mim” (Sou Negro, 1970), os Racionais elevariam o tom 20 anos depois: “racistas otários, nos deixem em paz” (“Racistas Otários”, 1990). A discussão evolui e acompanha a sociedade, e hoje artistas como Rincón Sapiência são capazes de trazer para o universo do hip hop questões de gênero (ao posar de saia para a foto de capa do seu disco Galanga Livre, de 2017, um dos acontecimentos mais marcantes do rap brasileiro atual) e racismo estrutural (ao questionar a origem preconceituosa de expressões cotidianas do nosso vocabulário, na faixa “A Coisa Tá Preta”).

O hip hop é uma engrenagem que se atualiza constantemente, e sua potência é inquestionável. Como gênero pop, alcançou longevidade e poder de influência sem precedentes. A evolução permanente de sua mensagem está intrinsecamente ligada a um olhar para as suas origens. Hip Hop Genealogia Vol. 2 aponta para essa contemplação, com uma impressionante riqueza de detalhes. Desde o primeiro livro, Ed Piskor surpreende fãs com curiosidades até então desconhecidas. Este documento, em forma de quadrinhos, aguça a consciência com a mesma força que as melhores letras de Mano Brown. Em tempos conservadores, o rap tem de ser mais que nunca um compromisso para o engajamento contra qualquer forma de discriminação.

*Ramiro Zwetsch é jornalista, criador do site Radiola Urbana e sócio da Patuá Discos

PRODUTOS RELACIONADOS