E se não pode voar…

Siga-nos

ÚLTIMOS POSTS

Leia o posfácio de Asa Quebrada, de Altarriba e Kim, em que o roteirista Antonio Altarriba escreve sobre o processo de criação do livro e sua relação com a mãe

Por Antonio Altarriba *

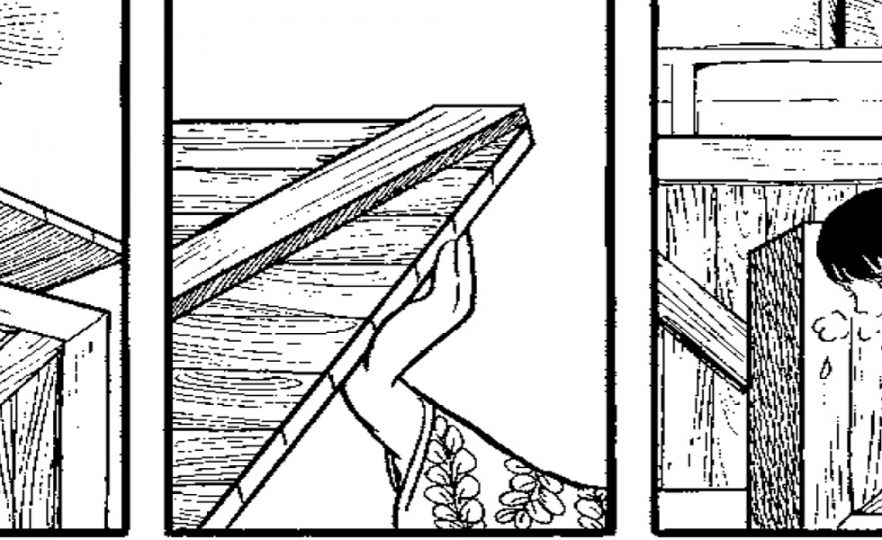

Ilustrações: Kim * (imagens de Asa Quebrada)

“E sua mãe?”. Uma mulher fez a pergunta do fundo da sala. E a resposta me pareceu fácil. Pelo menos a princípio. Porque, conforme ia respondendo, os argumentos iam parecendo menos sólidos, produto de um discurso convencional, absolutamente superficial. Notava como ia me enlameando em minhas próprias frases. “Trata-se da vida do meu pai, é normal que minha mãe tenha um papel secundário…”, “não havia uma grande conexão ideológica entre eles…”, “ela não se envolveu nos desafios políticos da época…”. Quando terminei de falar, a expressão no rosto da minha interlocutora confirmou a sensação de que não havia satisfeito sua curiosidade. Ainda mais, a pergunta abriu um questionamento, que foi se aprofundando com o tempo, sobre minha obra, inclusive sobre minhas relações familiares e a forma na qual, há algumas décadas, vinha explicando-as para mim mesmo, encaixadas em um molde criado na infância e praticamente inalterado desde então.

Pergunta e desacertada resposta foram produzidas em 2011, em uma cidadezinha do sul da França onde apresentava A Arte de Voar, uma novela gráfica em que conto a história do meu pai. Assim começou um processo de revisão do argumento, sobretudo de seu desenvolvimento, e também do lugar que pai e mãe tinham ocupado no meu imaginário afetivo. A primeira evidência, confirmada com a passagem dos meses, é que, pelo menos de forma narrativa, tinha sido injusto com ela. A figura da minha mãe não merecia o tratamento que recebia na novela, contraponto beato e frígido da trajetória épico-rebelde-trágica do meu pai. É possível dizer que só estava aí para realçá-lo. E ela era em si mesma (também foi para mim) muito mais do que isso. Não tinha feito isso de maneira intencional, não era parte de nenhuma estratégia de roteirista, mas precisamente, seu caráter inconsciente dava maior significado ao fato. A médio, talvez já a longo prazo, A Arte de Voar não só terminou sendo terapêutico na medida em que contava fielmente a vida do meu pai, mas revelador na medida em que descuidava (falseava?) o papel que minha mãe ocupava nela.

É possível dizer, então, que este livro surge do desejo de reparação. Ao menos no começo. Porque, em seguida, assim que comecei a redação do roteiro, percebi que ia cumprir muitas outras funções. A primeira, talvez a mais importante, descobrir como, onde e até com quem havia transcorrido sua vida. E é que não possuía grande informação sobre ela. Porque minha mãe, assim como a maior parte das mulheres de sua geração, não gostava muito de falar de si mesma. E não é porque quisessem ocultar episódios inconfessáveis de uma existência classificada, de forma tão geral quanto imprecisa, de “sacrificada”. Simplesmente estavam acostumadas ao anonimato. Suas realizações, às vezes assombrosas, sempre esforçadas, nem contavam nem mereciam ser contadas. Faziam parte dessa alcova da História, em aparência banal, mas fundamental, na verdade imprescindível, para que todo o resto ocorresse.

“Quando nasci, minha mãe morreu no parto. E meu pai, que estava muito apaixonado por ela, quis me matar.” Assim, sem mais explicações e, claro, sem trejeitos dramáticos, era que minha mãe contava a história de seu nascimento. Às vezes acrescentava “minha irmã Florentina me arrancou dos braços do meu pai, se não fosse por ela estaria morta”. Qualquer um teria feito alarde, teria usado isso como justificativa, inclusive como mitificação de um destino providencial. Minha mãe, acostumada ao relato familiar no qual ela era protagonista, mas sem guardar lembrança do ocorrido, não dava muita importância. Tampouco meu avô que, apesar da paixão pelo teatro, deixou de lado (ou preferiu esquecer) um acontecimento com o qual Esquilo, Shakespeare, Calderón, ou até dramaturgos mais medíocres, teriam criado uma grande tragédia.

Assim, à falta de dados precisos, tive que deduzir, em boa medida, a vida da minha mãe. Deduzir a partir de acontecimentos históricos, de testemunhos familiares, de lembranças pessoais e, talvez também (talvez sobretudo), dessa compenetração profunda que mantive com ela e que me fazia, se não dava para conhecer, pelo menos adivinhar. Meu tio Lorenzo foi a fonte principal, transmitindo situações e histórias de forma abundante, sempre divertida, daquela infância que dividiram na casa de Pozuelo de la Orden. E quase todas terminavam em broncas, surras ou ruína econômica. Mas era daí, da catástrofe constante em que viveram os Ordóñez, que Lorenzo tirava a fagulha que nos fazia rir. Apesar de não conseguir ocultar o ódio por esse pai instável, abusador e provavelmente alcoólatra. Nisso coincidia com os outros dois irmãos, Florentina, que conheci menos, e Jacinto. No entanto, nunca saiu da boca da minha mãe nenhuma censura. E ela tinha sido a que mais havia sofrido com o mau-humor de um progenitor tão brutal. “Ficou deitado em uma cama e tive que cuidar dele até morrer.” Nem sequer havia queixa em seu resumo dos oito anos passados sozinha, momentos essencialmente dolorosos, cuidando de uma pessoa dependente. Mais ainda, nas escassas menções a seu pai, havia, mais que respeito, uma dose, importante e pouco dissimulada, de carinho. Os silêncios da minha mãe eram, nesse sentido, também reveladores. De fato este livro, ao contrário do que conta a história do meu pai que recolhe seu grito, surge de uma existência, inclusive de uma vontade, quieta, provavelmente calada pelos outros.

A reconstrução da vida oculta da minha mãe me levou à descoberta (e também reconstrução) da história oculta da Espanha. Quando comecei a escrever, nem sequer sabia quem era Juan Bautista Sánchez González, o general para quem minha mãe trabalhou por mais de cinco anos. Ela falava de sua passagem pela Capitania Geral de Zaragoza entre a vergonha de ter trabalhado como empregada doméstica e o orgulho de ter alcançado o posto de governanta em uma grande casa. Por isso os comentários sobre essa época de sua vida eram feitos em círculos restritos e em função do momento. Mas sempre eram elogiosos. “Sempre me trataram bem”, “o senhor era todo um cavalheiro e muito católico”, “claro, não gostava muito de Franco”, “e a senhora, uma dama”, “eu gostava muito das crianças…” Só no final de seus dias consegui arrancar alguma informação sobre as adesões monárquicas do “senhor” e suas reuniões secretas. Mantinha uma absoluta discrição sobre o tema. Acho que não era tanto para guardar o segredo da conspiração quanto pelo completo desinteresse por questões que superavam suas competências, ficando à margem de suas inquietudes.

Só quando comecei a investigar Sánchez González compreendi a importância dessa figura histórica e do denso silêncio que pesou (continua pesando) sobre ela. Foi morto por Muñoz Grandes? Parece a hipótese mais verossímil. O ministro de Franco visita Sánchez González em 29 de janeiro de 1957, quando se encontrava em Puigcerdá realizando manobras conjuntas com Ríos Capapé, chefe militar da região valenciana. A visita é imprevista, à noite e com bastante aleivosia, e, segundo diversas fontes, tem como objetivo a destituição de um general que, desde o final da guerra civil, se mostrou obstinadamente monárquico. No dia seguinte é anunciada sua morte por infarto e seu ajudante-de-comando é encontrado inexplicavelmente eletrocutado na beira de uma estrada. Em 23 de abril de 1958, Juan Claudio Güell, conde de Ruiseñada e impulsionador da trama civil da conspiração, aparece sem vida no vagão-leito em que voltava de uma viagem a Paris. A versão oficial também fala de infarto como causa da morte. Em 6 de fevereiro de 1961 morre o general Joaquín González Gallarza em duelo com Ríos Capapé em um luxuoso hotel de Barcelona (ainda lembram disso na cidade). Em quatro anos desaparecem os mais conhecidos partidários de Dom Juan e de seu direito ao trono. Franco fica, assim, livre das últimas forças que, de dentro do exército e da aristocracia, questionavam sua legitimidade. A partir desse momento seu governo vai se prolongar, sem oposições internas, até o dia de sua morte.

Assim então, também houve vencidos dentro dos vencedores da Guerra Civil. A repressão de Franco entre os seus constitui uma página da História da Espanha ainda a ser escrita. E que vai ser escrita com dificuldades. Pois, quando aconteceu, não havia ninguém para registrá-la (o Caudilho tinha eliminado todo historiador que não fosse propagandista). Agora faz tempo que os protagonistas morreram e seus descendentes, comprometidos por fidelidades militares e, claro, superados pelos acontecimentos e pelas causas que os motivaram, não têm interesse em relembrá-los. A escassa bibliografia que alude a estes fatos prefere apresentá-los como “rumores”, “versões” “suspeitas”, mas não assegura e, claro, nem resolve nem conclui nada. Deixa assim um terreno aberto à especulação, certamente submetida à verossimilhança que se desprende da lógica do regime, do caráter de seus protagonistas e do tratamento informativo que, na época foi dado a estes casos. Essa é a linha que, sempre acompanhando a mão da minha mãe, segui aqui.

Então, sem que estivesse previsto no início do roteiro, encontrei-me com uma visão insólita dessa “outra” Espanha, a que tinha rompido o coração do meu pai. E descobri que na Espanha do “glorioso levante”, a mesma que se proclamava “unida, grande e livre”, havia vários países. Como também havia vários na Espanha republicana, mais unida pelas penalidades da derrota que pelos ideais da luta. As histórias do meu pai e as da minha mãe se parecem mais do que eu pensava. Não se completam, embora de alguma maneira, se complementam. Tampouco fica completo o amplo e matizado afresco de nossa história, que continua aberta, precisando de mais investigação e menos manipulação. Mas se é verdade que, enquanto A Arte de Voar olhava para a Espanha mais social, A Asa Quebrada olha para a Espanha mais ditatorial. Independente disso, nos dois casos, pensei que ia se tratar de lembrar e, afinal, foi, sobretudo, questão de descobrir, de aprender.

E agora, talvez também de convergir. Sempre tinha me considerado geneticamente divergente, filho de um homem que não admitia senhor e de uma mulher servidora. Na verdade, meu pai e minha mãe não eram tão diferentes no que se refere a suas relações com o poder. Ela, de forma menos estrondosamente combativa que ele, soube preservar um espaço próprio, uma parcela, se não de liberdade, pelo menos de realização pessoal. E isso apesar de partir do começo mais difícil possível e de levar uma vida continuamente marcada por figuras de autoridade. Superou sua deficiência ao ponto de fazê-la desaparecer aos olhos dos demais. E, apesar de ter tudo em contra, conseguiu ser razoavelmente feliz. Não sonhou com altos voos como meu pai nem queria ter todo o céu para navegar. Mais modestamente, com sua asa quebrada, limitou-se a saltar de galho em galho. Pode ser que, dessa maneira, tenha chegado mais longe.

* Altarriba e Kim são autores de A Arte de Voar e Asa Quebrada