Introdução a uma Crítica Roedora dos Ratos

Siga-nos

ÚLTIMOS POSTS

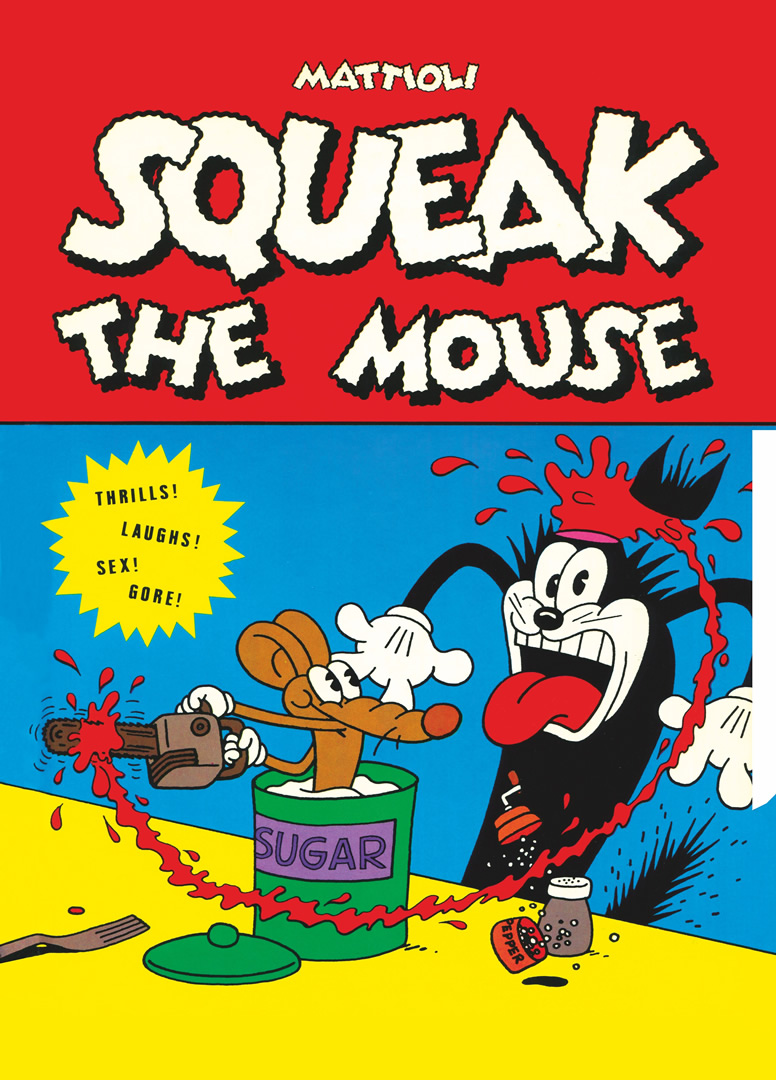

Leia o prefácio da edição brasileira de Squeak the Mouse, de Massimo Mattioli

Por Rafael Campos Rocha *

Não existe nada mais equivocado que dizer que um artista está à frente de seu tempo. Os grandes artistas, inclusive, carregam em sua arte – e muitas vezes em suas próprias vidas – as maiores virtudes e idiossincrasias de sua época.

Massimo Mattioli, por exemplo, é um típico quadrinista dos anos 1980, tanto na Itália, onde nasceu e ajudou a fundar as revistas Cannibale e Frigidaire – talvez as melhores revistas de quadrinhos adultos de todos os tempos –, quanto nos outros países europeus em que viveu e atuou. No Brasil, onde suas histórias ficaram conhecidas principalmente por intermédio da revista Animal, muitos quadrinistas enfrentavam os mesmos dilemas e, não por acaso, se identificaram com seu trabalho. Não é a excepcionalidade do tema, a suposta originalidade atemporal que faz a grandeza de um artista, mas justamente o contrário: sua adesão ao seu mundo contemporâneo, à sua vida concreta, sem perder o debate com a sua própria tradição artística, seja ela a pintura ocidental, seja ela os quadrinhos.

Corria, à época, a expressão “pós-modernismo”, para tratar de uma arte que não se prendia mais às grandes palavras de ordem que deram munição aos artistas do século XIX e XX. Da Razão dos românticos ao Progresso dos futuristas, todas essas “narrativas” seriam superadas pela cultura da imagem do capitalismo tardio. Uma cultura capaz de transformar em imagens – e, consequentemente, em produtos – até mesmo as grandes utopias do modernismo, como a própria Razão e o Progresso.

Essa cultura da imagem, desvinculada, inclusive, de suas origens no mundo concreto, de sua fisicalidade inata, é também a cultura das mídias que a geraram. É a célebre imagem na era da reprodutibilidade técnica, de que falava Walter Benjamin. Uma imagem que não é uma imagem de algo, mas o seu próprio valor.

Uma das imagens mais fortes da era das imagens era a de que as ideologias do passado, como o socialismo e o progressismo industrial tinham se exaurido, e, com eles, a própria História. Só restava o presente; o presente do liberalismo vitorioso, com todos os habitantes do mundo satisfeitos em consumir as imagens desse mundo. Ou, pelo menos, todos os que não estivessem lutando pela própria sobrevivência material em um mundo cada vez mais desigual, o que era, não por acaso, a maioria absoluta da população. A era do fim das ideologias resultou em ser a mais ideológica das eras.

Ora, se a História não havia existido senão para a sua manipulação como imagem, o que dizer da História da Arte? Um estilo histórico – como o expressionismo, por exemplo – era como um pincel, uma ferramenta que você escolhia para contar a sua história, que podia ser descartada para a história seguinte. Havia, portanto, a palavra de ordem do pós-modernismo, por mais que seus praticantes negassem. A palavra de ordem era “citação”. Você não criava, porque a História já havia criado todas as formas possíveis, e estava esgotada. Você citava, muitas vezes ironicamente, já que se acreditava que estávamos em um estágio pós-histórico, de onde podíamos ver friamente, e com alguma condescendência superior, todos os estilos artísticos, tão ingenuamente atrelados aos sonhos de uma humanidade igualitária.

Pode parecer um pouco de entreguismo por parte de alguns artistas daquela geração acreditarem que a História tinha realmente acabado, com a vitória total e absoluta do capitalismo, e que a imagem desmaterializada iria reinar para todo o sempre. Mas, convenhamos, era uma geração que tinha visto o sonho do socialismo trabalhista se transformar no imperialismo soviético e, no caso específico da Itália, em um Partido Comunista acusado de ser arcaico e autoritário.

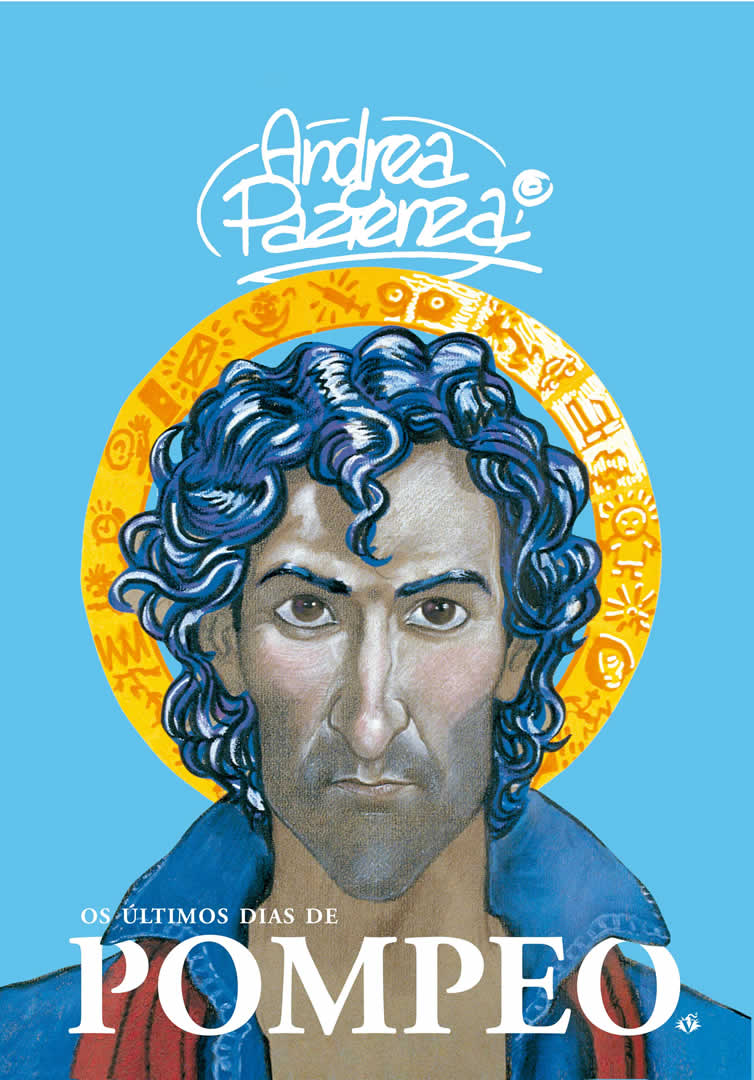

Mattioli vivia todos os paradoxos de sua época, com a intensidade dos grandes artistas e a mesma desesperança – e algum cinismo – de outros quadrinistas italianos que chamavam a atenção naquele momento, como Lorenzo Mattotti, Igort, Filippo Scòzzari e, principalmente, Andrea Pazienza.

Para Mattotti, restavam as histórias desesperadas, com desenhos que pareciam cavados na madeira, carregados de tintas espessas. Para Igort, os quadrinhos eram como uma tabula rasa, para a revisão dos estilos da História da Arte Moderna (principalmente italiana), usando tantos materiais quanto estivessem ao alcance de suas mãos. Pazienza produzia os seus quadrinhos como um matraquear contínuo, desalentado, sobre qualquer tema, do cachorro de Aníbal à vida sexual de um vagabundo, e, um pouco como Igort, com todos os estilos que seu monumental talento pudesse abarcar. Diferente de Igort, entretanto, optou pelos estilos dos artistas de quadrinhos, de Schulz a Moebius, passando pelos artistas do underground americano. Para Pazienza, inclusive, essa desesperança traduziu-se na morte por overdose de heroína, uma droga onipresente entre os jovens artistas europeus de então.

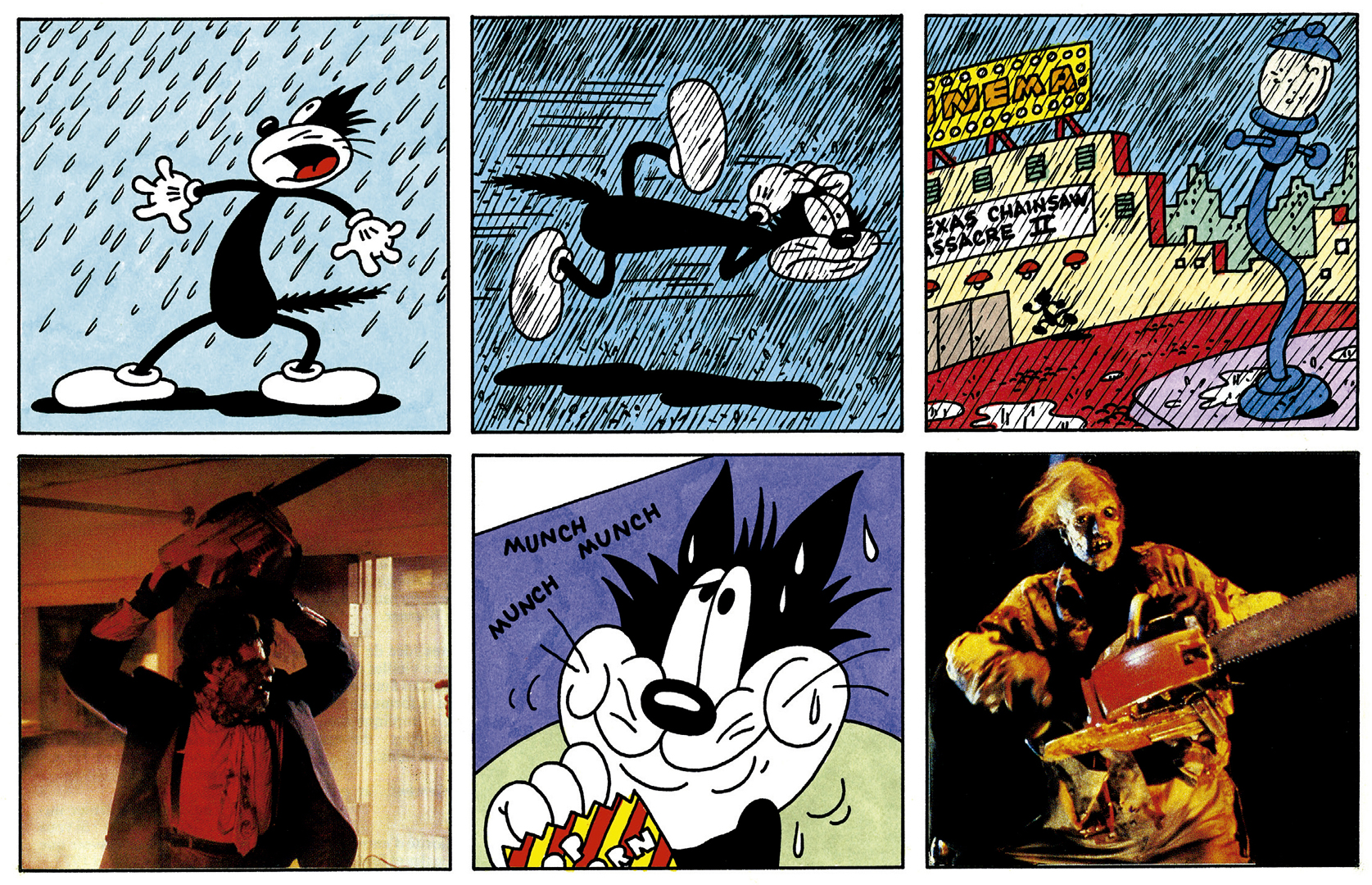

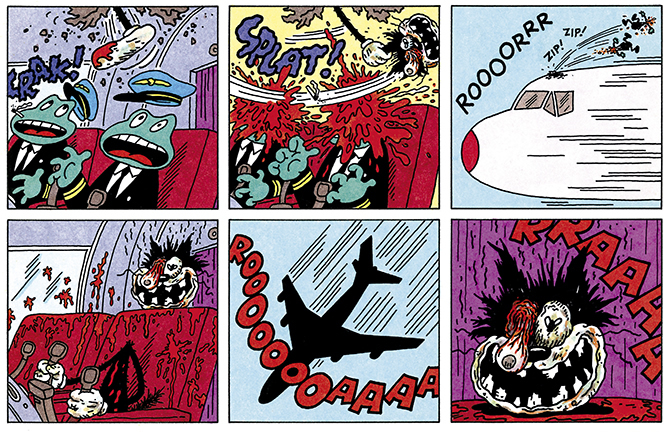

Mattioli optou pela narrativa como sequências de imagens de um eterno retorno, fortemente baseadas nos desenhos animados dos anos 40, 50 e 60. Nesses desenhos, diferentemente dos “arcos” e das “trajetórias do herói” dos desenhos atuais, como Steven Universe, dispensava-se a linha do tempo, a narrativa continuada, em busca de um sentido maior para os personagens, que pareciam eternamente aprisionados em um dia de marmota, de gags violentas e pueris. Não é à toa que predadores perseguindo suas presas são um dos temas prediletos das animações dessa época, como o gato que caça o rato e o coiote que caça a ave pernalta. A vida reduzida ao estado de natureza; necessidade, medo e morte. Mas sequer o consolo da morte acode esses personagens, que revivem de catástrofes impossíveis, para sofrer novamente todo tipo de transtorno, em busca da sobrevivência. Não da vida, da sobrevivência. O próprio neoliberalismo feito imagem.

Em outras palavras, ao fugir do tema da vida concreta de sua época, Mattioli o encontra e o descreve com mais perspicácia que muitos artistas aparentemente mais engajados.

O trabalho de Mattioli é, portanto, e como o de vários de sua época, uma citação. Ou melhor, suas imagens são citações de outras imagens, que, por sua repetição incessante na cultura, não têm um ponto de origem, um autor ou momento de nascimento histórico determinado.

Sabemos ler os símbolos gráficos dos quadrinhos antes de aprender a ler. Sabemos quando um personagem está aturdido pelas estrelas rodopiando acima de sua cabeça, nã o porque somos estudiosos da cultura dos quadrinhos e desenhos animados, mas porque essa é a nossa cultura. Não é Homero ou Dante Alighieri, ou uma cruz em que um infeliz agoniza. Nossa cultura é feita de homenzinhos musculosos de roupa colada, de animais que falam e de crianças que vivem aventuras de adultos.

Mattioli passa ao largo dos grandes temas e do flerte com a cultura burguesa erudita para mergulhar, entusiasticamente, na cultura de massa dos desenhos animados e filmes de horror. Ele evita pagar o pedágio à cultura burguesa a que artistas como Alan Moore se sentem obrigados, não porque a desconheça, mas por opção estética.

Essa cultura popular, é verdade, já vem filtrada pela leitura altamente intelectualizada de artistas plásticos como Andy Warhol e Lichtenstein, mas não menos entusiasmada que a desses pintores. Os jornalistas e outros intelectuais pequeno-burgueses sempre entenderam mal o engajamento de Warhol e Lichtenstein na cultura de massa, acreditando que fosse ironia. Não era. Warhol era um entusiasta da beleza plastificada hollywoodiana, assim como Lichtenstein era das cores planas e chapadas do quadrinho comercial americano. Mattioli não está criticando a violência e repetitividade dos desenhos animados, ele está demonstrando como esses desenhos são, entre outras coisas, o melhor realismo possível para um mundo onde a maior parte das pessoas não faz outra coisa senão sobreviver. Ou

sequer isso.

O que Mattioli também faz é devolver a beleza dos quadrinhos – as cores chapadas, os desenhos sintéticos, as narrativas fundamentais – para o seu meio. Essa beleza, já dissemos, vem filtrada pela arte pop dos anos 60, que via na cultura popular valores que seus próprios artesãos ignoravam, e ignoram até hoje.

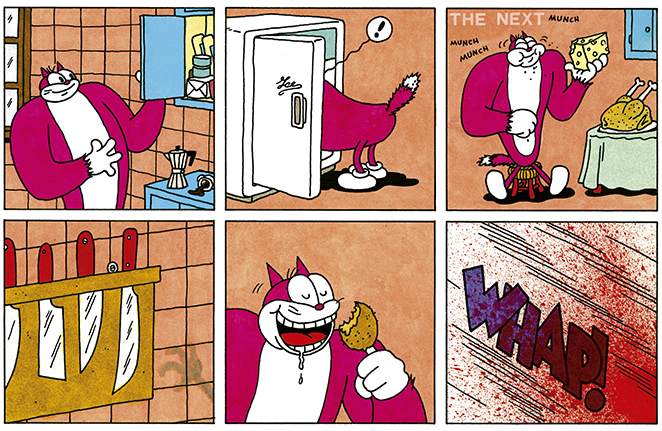

Além do traçado de aparência mecânica e das cores chapadas, Mattioli optou, nesta sua presente obra-prima, Squeak the Mouse, por uma diagramação neutra e repetitiva, com todos os quadrinhos do mesmo tamanho, em uma grade na qual três quadrinhos horizontais se repetem quatro vezes, estando distribuídos simetricamente na folha de papel.

A opção pela simetria dos quadrinhos não é simplesmente uma “citação” da tela da televisão, mas o uso dessa tela como bastidor de uma janela por onde vemos a história acontecer, do outro lado, em um ritmo hipnótico, como o do mantra (e como o da televisão, é claro). A narrativa, a história em si, por sua vez, reforça essa circularidade mântrica: o gato que persegue e mata o rato, que revive e mata o gato, que revive e caça o rato, e assim ao infinito. O ciclo da natureza que foi transformado em imagem pela mídia de massa, mas que retorna como verdade fundamental da vida de forma involuntária nessa própria mídia; e voluntária, na obra de um artista autêntico e autoconsciente, como Mattioli.

Como todo grande artista, Mattioli está mergulhado em sua época, e sua arte traz as marcas indeléveis dos anos 80: a imagem como “citação”, a cultura de massas vista sob o prisma da arte burguesa e o distanciamento intelectual do tema – para evitar o discurso ideológico óbvio, mas que acaba, inevitavelmente, sendo ainda ideológico.

É tentador dizer que o pós-modernismo foi superado pela cultura da internet, assim como o neoliberalismo dos anos 80 foi superado pelo novo neoliberalismo. Mas havemos de convir que nossa época guarda muitas semelhanças com a época em que Mattioli escreveu Squeak the Mouse; e muita gente diz que continua o mesmo mundo, o do liberalismo triunfante, o mundo do capital desmaterializado, erguido sobre as ruínas do industrialismo de meados do século XX, um mundo onde a maioria absoluta da população é privada de seus laços mínimos com a civilização humana, despencando de vez no reino da necessidade animal, um lugar onde tudo é ditado pela necessidade biológica e pelo instinto de sobrevivência, onde um gato que caça um rato por puro sadismo, e trepa por puro prazer, não passa de uma paisagem idílica e impossível, um sonho burguês de alienação.

Eu deveria terminar este texto dizendo para o leitor de quadrinhos que o que ficará de nossa época serão as obras de arte autênticas, como as de Mattioli, mas eu estaria mentindo. Ele pode ser esquecido, assim como poderemos esquecer (e em breve) os laços mínimos que nos tornam uma civilização, e depois os laços mínimos que nos tornam humanos.

Talvez esta pilha de papéis colados que está em suas mãos sirva somente, em um futuro próximo, como algo para se acender um fogo, se você teve a sorte de haver caçado alguma coisa para comer; ou talvez seja perigoso acender uma fogueira e ficar visível para as matilhas milicianas, sempre rondando, à procura de carne humana.

* Rafael Campos Rocha é artista plástico, roteirista e quadrinista. É autor de Lobas (Veneta, 2016) e Deus aos domingos (Veneta, 2018), entre outros.

PRODUTOS RELACIONADOS