Marcelo D’Salete sobre os 10 anos de Cumbe: ‘foi o meu primeiro grande desafio’

Siga-nos

ÚLTIMOS POSTS

*Por Ramon Vitral

Até 2014 o quadrinista Marcelo D’Salete ainda era conhecido por suas histórias de ambientações urbanas, protagonizadas por moradores da periferia de uma grande metrópole brasileira. O lançamento de Cumbe marcou uma nova fase na carreira do autor. Ele passou a focar seus interesses e suas histórias no Brasil colonial e escravista de um passado não tão distante. Passados dez anos, mais duas HQs inéditas, um prêmio Eisner, dois Jabuti, dois Grampos e alguns HQMix, é mais fácil encontrar leitores que associam D’Salete aos seus títulos de época.

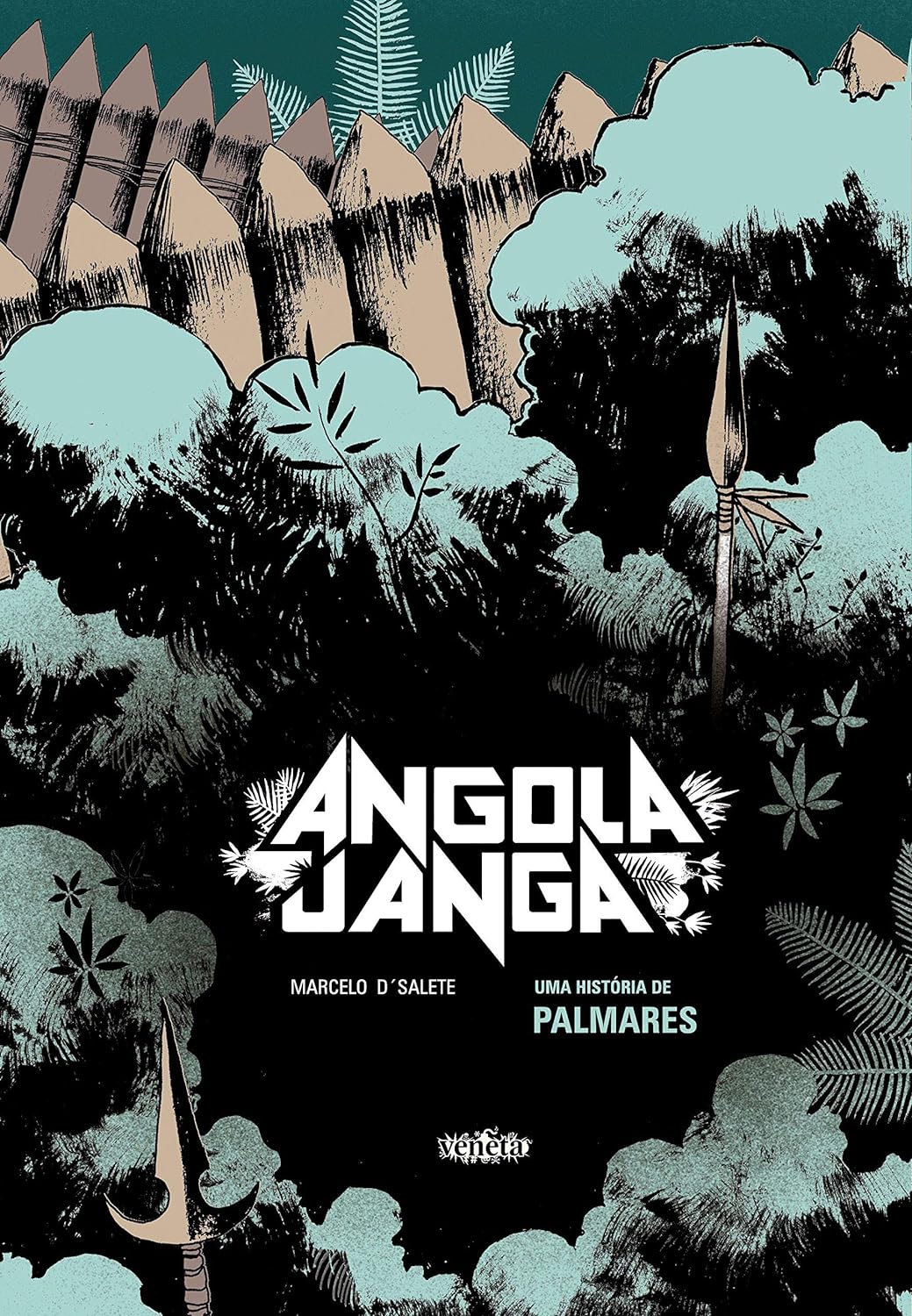

Cumbe chegou às livrarias brasileiras em agosto de 2014. Trata-se de uma coletânea de 176 páginas reunindo quatro histórias protagonizadas por pessoas escravizadas no Brasil colonial. Em 2017, D’Salete publicou o épico Angola Janga, com suas 432 páginas narrando histórias centradas no Quilombo de Palmares. Os dois títulos foram adquiridos no PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) 2018, sendo distribuídos em escolas públicas do Ensino Médio e também pela Prefeitura de São Paulo. É meio impossível falar de uma obra sem falar de outra. Inclusive, se você perguntar para o autor sobre as origens de Cumbe, ele abre um parênteses sobre Angola Janga.

Cumbe chegou às livrarias brasileiras em agosto de 2014. Trata-se de uma coletânea de 176 páginas reunindo quatro histórias protagonizadas por pessoas escravizadas no Brasil colonial. Em 2017, D’Salete publicou o épico Angola Janga, com suas 432 páginas narrando histórias centradas no Quilombo de Palmares. Os dois títulos foram adquiridos no PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) 2018, sendo distribuídos em escolas públicas do Ensino Médio e também pela Prefeitura de São Paulo. É meio impossível falar de uma obra sem falar de outra. Inclusive, se você perguntar para o autor sobre as origens de Cumbe, ele abre um parênteses sobre Angola Janga.

“O projeto inicial, desde 2004, quando eu fiz um primeiro curso [sobre o Brasil colonial], e de 2006, quando eu comecei a fazer os primeiros roteiros, sempre foi focado em falar sobre Palmares, no livro Angola Janga”, explica D’Salete sobre as origens do álbum de 2014. “Aos poucos, Cumbe acabou se tornando independente de Angola Janga, porque as suas histórias tinham uma força, uma energia, uma autonomia que me interessavam e isso funcionou muito bem. Então eu diria que o livro Cumbe surge a partir desse projeto maior, do Angola Janga”.

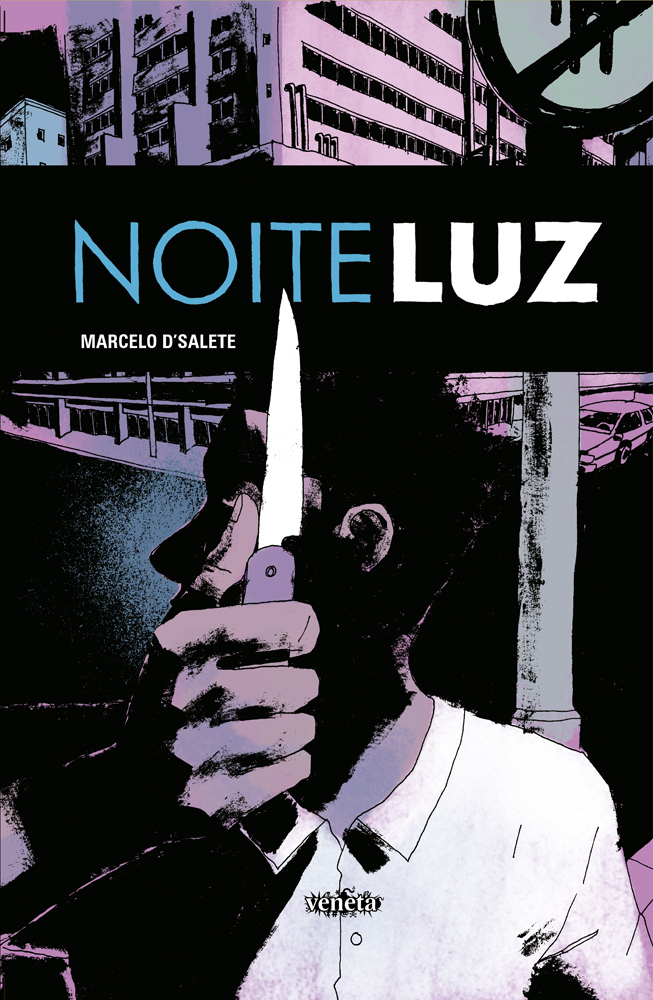

Cumbe e Angola Janga se complementam, mas também são obras autônomas. Sendo que o primeiro deles a sair apresentou ao mundo um D’Salete desconhecido para os leitores de Noite Luz (2008) e Encruzilhada (2011), ambos republicados recentemente pela Veneta.

Em seus trabalhos prévios, o autor tinha como principal inspiração a sua rotina na cidade de São Paulo, suas leituras de jornais e conversas com amigos. A partir de Cumbe ele precisou estudar e pesquisar sobre o Brasil colonial para compreender o contexto e os cenários de seus títulos seguintes.

“Vamos dizer assim: [Cumbe] foi a minha segunda graduação”, reflete D’Salete. “Minha formação é principalmente dentro das artes gráficas e das artes plásticas, mas eu sempre tive muito interesse em literatura e história. Quando estava elaborando o livro Cumbe, já preparando o Angola Janga, precisei submergir totalmente dentro do estudo sobre a história do Brasil, da América, sobre escravismo e tal. A minha forma de deglutir essas leituras, que eu tinha muito interesse, tenho muito interesse, era transformando isso também em ficção, em quadrinhos”.

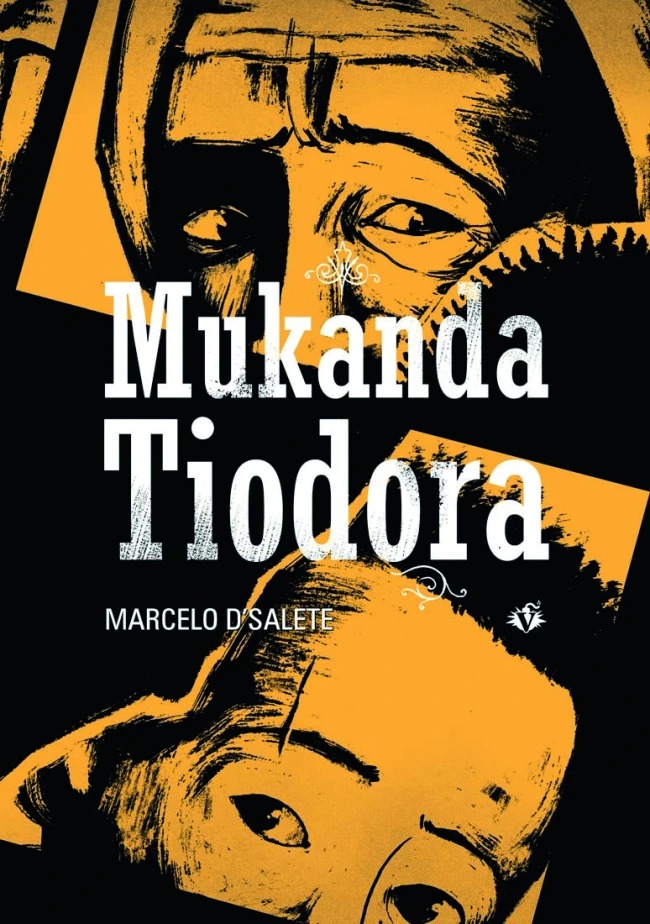

Por Cumbe, em 2015 D’Salete venceu o Prêmio HQMix nas categorias desenhista nacional, roteirista nacional e edição especial nacional. Em 2018, a edição norte-americana do álbum, Run for It, lançada pela lendária Fantagraphics, recebeu o prêmio Eisner na categoria de melhor edição de publicação internacional. Nos anos seguintes, Angola Janga e Mukanda Tiodora ampliaram essa coleção de troféus.

Na entrevista abaixo, D’Salete fala sobre a concepção e o desenvolvimento de Cumbe, o significado do livro para sua carreira, o alcance internacional da obra, seu interesse no Brasil colonial e outros temas. Confira a seguir a minha conversa com Marcelo D’Salete sobre os 10 anos de Cumbe:

O que Cumbe representa para você? O livro tem algum significado em particular mais marcante para a sua carreira?

Cumbe foi certamente o meu primeiro grande desafio em relação a criar e fazer quadrinhos históricos. Até então eu tinha publicado algumas histórias mais urbanas na revista Front, na Quadreca [revista publicada pela Editora da Universidade de São Paulo e pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP)], estava publicando na Grafitti, na Ragu… Eram histórias curtas, mas bem mais urbanas e relacionadas ao meu dia a dia, com o que eu lia no jornal, com as histórias que eu ouvia dos meus colegas. Essas eram as inspirações principais das primeiras histórias, mais urbanas.

No caso de Cumbe, precisei mudar totalmente a minha estratégia porque eu precisava de um grande volume de leitura sobre o Brasil colonial. Eu precisava entender o que era esse contexto do Brasil escravista, o que era toda essa violência do Brasil colonial contra os povos negros e indígenas, esse tipo de trabalho forçado, e como elaborar isso em termos de ficção. Além de trazer esse tema para os quadrinhos, um desafio muito grande era tentar fazer isso sem que fosse uma obra histórica cheia de recordatórios e textos explicativos sobre cada situação. Eu queria que grande parte do que acontecesse na história fosse percebido a partir da fala dos personagens, a partir do modo deles de compreender aquela realidade e, claro, a partir de uma visualidade que fosse interessante para isso. Então Cumbe certamente foi um grande desafio em termos de concretizar essa narrativa e esse primeiro passo na direção do Brasil de séculos atrás – e conectá-lo também com o Brasil de hoje, claro. É sempre uma visão do passado, mas a partir dos nossos olhos, da nossa perspectiva atual, de certo modo.

Na época que Cumbe foi lançado, você me disse que o livro era “uma primeira tentativa de abordar parte da história colonial brasileira, escravista, a partir de um ponto de vista de negros e africanos escravizados”. Você também me contou que as suas pesquisas que resultaram no livro tiveram início em 2006, tendo elaborado “os primeiros roteiros para essas histórias nos anos seguintes”. Eu queria saber sobre as histórias de Cumbe, como elas surgem? O contexto você já tinha bem definido e estudado, mas e as tramas? Como você chegou nelas?

Algo muito importante para mim no livro Cumbe era trazer algumas narrativas que permitissem ter uma visão de casos específicos mais interessantes sobre o Brasil colonial e sobre personagens negros – nesse contexto do Brasil colonial e escravista, no nordeste com as fazendas de cana-de-açúcar e etc. Para chegar nesses relatos eu descobri estudos, principalmente dentro da história social, de autores como Robert Slenes, Sidney Chalhoub, entre vários outros, que analisam casos específicos dos arquivos envolvendo pessoas escravizadas, mas que conseguiam trazer discussões muito pertinentes, muito interessantes, sobre o contexto daquelas pessoas. Eu fui reparando nesses arquivos, o modo desses historiadores lidarem com esses arquivos era algo muito interessante para pensar nesses documentos e nas suas possibilidades de criação dentro da ficção. Então foram autores como esses, como a Nancy Naro – com um livro falando sobre as mulheres no período do Brasil colonial e imperial e a situação das mulheres escravizadas -, além da Cristina Wissenbach. Foram textos, estudiosos e historiadores muito importantes para que eu compreendesse mais sobre o período, mas também para que eu encontrasse histórias interessantes.

Brasil colonial e sobre personagens negros – nesse contexto do Brasil colonial e escravista, no nordeste com as fazendas de cana-de-açúcar e etc. Para chegar nesses relatos eu descobri estudos, principalmente dentro da história social, de autores como Robert Slenes, Sidney Chalhoub, entre vários outros, que analisam casos específicos dos arquivos envolvendo pessoas escravizadas, mas que conseguiam trazer discussões muito pertinentes, muito interessantes, sobre o contexto daquelas pessoas. Eu fui reparando nesses arquivos, o modo desses historiadores lidarem com esses arquivos era algo muito interessante para pensar nesses documentos e nas suas possibilidades de criação dentro da ficção. Então foram autores como esses, como a Nancy Naro – com um livro falando sobre as mulheres no período do Brasil colonial e imperial e a situação das mulheres escravizadas -, além da Cristina Wissenbach. Foram textos, estudiosos e historiadores muito importantes para que eu compreendesse mais sobre o período, mas também para que eu encontrasse histórias interessantes.

Seus três trabalhos mais recentes (Cumbe, Angola Janga e Mukanda Tiodora) são ambientados em um contexto escravista, de um Brasil distante da nossa atual realidade urbana. Hoje é mais fácil associar você a esse cenário mais antigo, mas, quando Cumbe saiu, sua arte ainda estava muito associada a ambientações urbanas. Foi desafiador para você mudar a chave em relação a esse contexto? Deixar os prédios e as ruas de uma metrópole contemporânea e desenhar um quadrinho ambientado no Brasil de alguns séculos atrás?

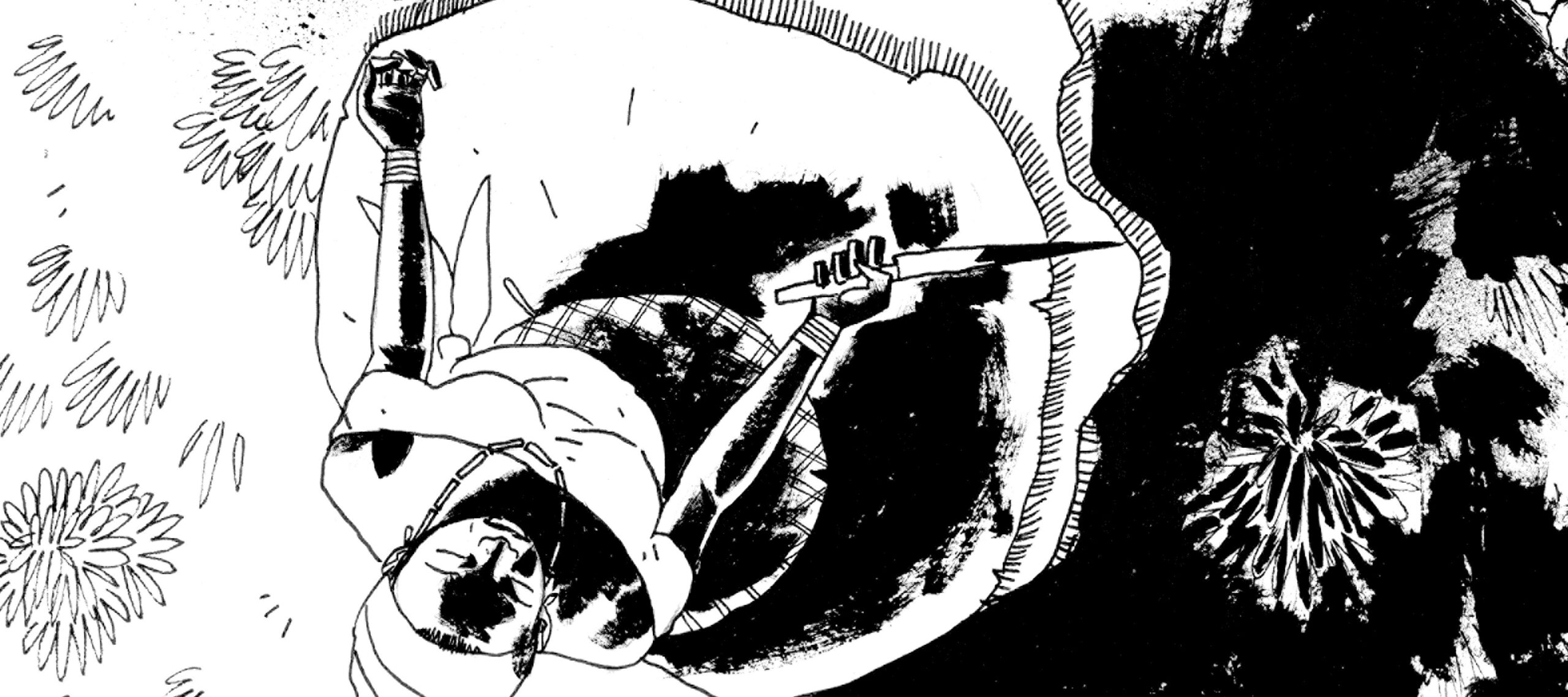

Foi muito desafiador a criação iconográfica de um Brasil de séculos atrás. No meu caso, realmente, eu não tinha essa experiência. Ver os trabalhos de outros artistas foi fundamental. Acho que trabalhos como do André Diniz, que já vinha publicando algumas histórias sobre o Brasil de séculos atrás, desde o início dos anos 2000. O Luiz Gê, também, com algumas histórias mais curtas. Mesmo o livro dele sobre a Avenida Paulista [Avenida Paulista, Companhia das Letras] também fala de uma São Paulo lá do início. Bem como conhecer o trabalho de outros artistas, como Frans Pots e o Albert Eckhout, e ver mais a fundo algumas obras do [Jean-Baptiste] Debret, [Johann Moritz] Rugendas, entre outros, ajudou muito a pensar nas possibilidades de tratar desse tema em termos de imagens. Isso era muito relevante para mim, porque era o modo principal que eu queria mostrar a história. Claro que tem muito ali que é revelado pelo texto, mas as imagens e certos símbolos que estão em cada uma das páginas, nos layouts, eram fundamentais. Era algo que eu já trazia nos livros Noite Luz e Encruzilhada, quando inseri neles as pichações e as marcas, como parte dos personagens. Símbolos como os utilizados pelos Tchokwe, da região nordeste de Angola, e símbolos chamados de sona, são bem relevantes dentro de Cumbe, assim como certas palavras. “Calunga”, “malungo”, “mocambo”… Entre várias outras, “cumbe” mesmo. São termos que remetem a essa cultura de origem quimbundo, de pessoas falantes das diversas línguas bantos. Essas palavras, esses termos, bem como os seus vocabulários, mesmo que muitas vezes perdidos no Brasil atual, era muito relevante retomá-los, colocá-los nos quadrinhos. Mesmo o título do quadrinho, por exemplo: “cumbe” é sinônimo de sol, de fogo. É essencial para o título do livro, por trazer novamente à tona esse termo que foi muito utilizado no Brasil colonial por grupos escravizados.

Quais foram as suas técnicas e materiais de trabalho em Cumbe? O quanto essas técnicas e materiais de trabalho mudaram entre 2014 e 2024?

No livro Cumbe eu utilizei principalmente caneta, nanquim, geralmente 0.3 ou 0.2. Usava também, bastante, tinta acrílica, para criar as texturas das sombras. A acrílica tem um preto bem denso e isso também era relevante para trazer esses contrastes todos.

No livro Angola Janga eu já passei a utilizar mais nanquim e acabei deixando um pouco de lado a tinta acrílica – que eu usei bastante tanto no Cumbe como no Encruzilhada e também no Noite Luz. E claro, quando passei para o livro Mukanda Tiodora, em 2022, passei a utilizar mais pincel do que caneta.

O quanto os seus interesses em relação à linguagem dos quadrinhos mudaram ao longo desses 10 anos, desde o lançamento de Cumbe? Aliás, houve alguma mudança?

Acho que houve mudanças durante esses anos todos. Cumbe foi esse primeiro momento para tratar do Brasil colonial, trazendo narrativas inspiradas nesses casos saídos dos arquivos históricos. Foi a minha primeira forma também de contato com esse período, uma preparação para o que eu viria a fazer depois com o livro Angola Janga. Pelo menos três dessas histórias de Cumbe estariam originalmente em Angola Janga, só que elas eram narrativas um tanto periféricas dentro da história de Palmares. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que o projeto estava se estendendo demais e seria interessante separar o que seria Cumbe do que seria Angola Janga. O Angola Janga depois acaba se tornando, vamos dizer assim, o desenvolvimento sequencial do livro Cumbe, só que já pensando numa trama com o início meio e fim que se aproxima mais de um romance, de certo modo – mas aprofundando ali uma experiência que eu teria começado com o livro Cumbe. Tanto em termos de desenho quanto em termos de padronização e dos temas que eu tô querendo trazer.

Claro que no livro Cumbe eu tive um pouco mais de liberdade ao lidar com esses arquivos históricos, porque eram histórias não tão conhecidas e a minha forma de pensar ficcionalmente nessas histórias abria espaço para que pensasse em outros finais possíveis e outros encaminhamentos para cada um dos personagens. No livro Angola Janga foi diferente. Eu tinha muita liberdade, claro, porque a história de Palmares também tem muitas lacunas, mas, por outro lado, há personagens já um tanto conhecidos dessa trama: Ganga Zumba, Soares, Zumbi, Domingos Jorge Velho… Eu tinha uma certa liberdade, mas tinha uma necessidade de trazer um pouco da história de cada um desses personagens tentando me ater a determinados fatos conhecidos.

Cumbe ficou muito marcado por ter vencido um troféu do Prêmio Eisner. Eu queria saber sobre a sua experiência com essa vitória. Como você recebeu a informação da indicação? E como você recebeu a notícia da sua vitória?

Olha, a premiação do Eisner foi algo realmente incrível. Eu inicialmente não imaginava, não estava esperando por isso, então receber a notícia da indicação já foi algo que me chamou bastante atenção – e para mim já avalia como um prêmio. Depois, saber que o livro tinha sido premiado, foi arrebatador, algo incrível. Eu considero que uma premiação é algo que abre uma porta, né? Abre um mundo de possibilidades porque torna aquele tipo de publicação algo muito mais visível para grande parte do público. É uma forma das pessoas conhecerem determinado trabalho. E é como se fosse um termômetro da crítica. De quem está participando daquela seleção dizer quais são os caminhos significativos de determinada linguagem… Do quadrinho, da literatura, de outras áreas em determinado momento, em determinada época. Não acho que um prêmio é algo extremamente objetivo, entram muitas variantes em cada uma dessas premiações, desde a formação da equipe que vai avaliar cada uma das obras até o contexto social, histórico e político do momento. Mas acho que a premiação do livro Cumbe, de certo modo, diz respeito a algo que socialmente, naquele momento e creio que até hoje, era importante também ser tratado no universo dos quadrinhos. Ele [o prêmio] acaba muitas vezes influenciando a produção de outros artistas, daí a sua relevância também, claro, para minha formação como pessoa e como artista.

Imagino que essa vitória no Eisner tenha potencializado o público de Cumbe, tornando ele o seu trabalho de maior alcance. Você teve algum retorno inesperado em relação a essa obra do público internacional? O que mais te surpreendeu até hoje em relação a esse alcance mais amplo de Cumbe?

Acho que a premiação do livro Cumbe no exterior teve uma repercussão muito grande aqui no Brasil, provavelmente talvez mais do que fora. Então fez com que o livro alcançasse muita gente e ajudasse o livro a ser escolhido e adotado em escolas, a se tornar uma leitura importante dentro dos espaços educativos de jovens e adultos. Isso eu acho incrível. Acho que é um objetivo que inicialmente não fazia parte das minhas intenções com esses livros. Eu imaginava que eram formas de lidar com a história extremamente pessoal, algo bem experimental da minha parte. Mas fico feliz que outras pessoas, professores e alunos, tenham visto o seu potencial para Cumbe ser trabalhado dentro de sala de aula. E mostra como nós temos uma certa carência de falar sobre esse assunto com diferentes públicos e utilizando diferentes linguagens, né? Acho importantíssimo que quando a gente vai pensar em sala de aula, em oficinas ou, enfim, diferentes espaços, o professor, o educador, tenha à sua disposição diferentes estratégias, diferentes tipos de referências, para dialogar com o público. Nesse caso, com os alunos, quadrinhos, fotografia, desenho, pintura, filme, música… Tudo isso entra como parte de um grande mosaico, onde a gente tenta falar de determinadas experiências sociais, históricas ou mesmo estéticas e artísticas. O quadrinho é um componente essencial dentro dessa diversidade de linguagens possíveis a serem tratadas e discutidas. Acho que a primeira tiragem do livro Cumbe foi de cerca de uns 5 mil exemplares, logo que saiu. Logo quando ganhou o prêmio, essa primeira tiragem já tinha sido vendida, rapidamente, em menos de um ano. Isso, para mim, com certeza, é algo surpreendente.

Acho que a premiação do livro Cumbe no exterior teve uma repercussão muito grande aqui no Brasil, provavelmente talvez mais do que fora. Então fez com que o livro alcançasse muita gente e ajudasse o livro a ser escolhido e adotado em escolas, a se tornar uma leitura importante dentro dos espaços educativos de jovens e adultos. Isso eu acho incrível. Acho que é um objetivo que inicialmente não fazia parte das minhas intenções com esses livros. Eu imaginava que eram formas de lidar com a história extremamente pessoal, algo bem experimental da minha parte. Mas fico feliz que outras pessoas, professores e alunos, tenham visto o seu potencial para Cumbe ser trabalhado dentro de sala de aula. E mostra como nós temos uma certa carência de falar sobre esse assunto com diferentes públicos e utilizando diferentes linguagens, né? Acho importantíssimo que quando a gente vai pensar em sala de aula, em oficinas ou, enfim, diferentes espaços, o professor, o educador, tenha à sua disposição diferentes estratégias, diferentes tipos de referências, para dialogar com o público. Nesse caso, com os alunos, quadrinhos, fotografia, desenho, pintura, filme, música… Tudo isso entra como parte de um grande mosaico, onde a gente tenta falar de determinadas experiências sociais, históricas ou mesmo estéticas e artísticas. O quadrinho é um componente essencial dentro dessa diversidade de linguagens possíveis a serem tratadas e discutidas. Acho que a primeira tiragem do livro Cumbe foi de cerca de uns 5 mil exemplares, logo que saiu. Logo quando ganhou o prêmio, essa primeira tiragem já tinha sido vendida, rapidamente, em menos de um ano. Isso, para mim, com certeza, é algo surpreendente.

E como foi a sua experiência trabalhando com editoras estrangeiras na adaptação e na edição de Cumbe?

É diferente de editora para editora. Hoje em dia há editoras muito interessadas no que está sendo publicado internacionalmente e já existe uma lógica de trabalho em relação a obras estrangeiras. Às vezes isso é positivo, às vezes nem tanto. Pode haver um diálogo, principalmente sobre tradução de alguns termos, do português para línguas estrangeiras. Isso aconteceu no caso do livro Cumbe, mas também no caso do Angola Janga: quando a gente pensa na tradução do termo “negro”, como essa palavra tem uma história muito específica dentro do Brasil, onde é um termo utilizado até os dias de hoje, foi ressignificado pelo movimento negro a partir das décadas de 1960 e 1970, e como que essa história é diferente em diversos outros países, seja nos Estados Unidos, mas também na Europa. Isso é algo que eu só fui perceber nessas viagens para o exterior, dialogando com estrangeiros: o modo como determinadas palavras, de séculos atrás, tratando pessoas negras, eram e continuam sendo até hoje extremamente pejorativas. Para grande parte dessas pessoas nos países estrangeiros, [negro] acaba sendo um termo, vamos dizer assim, proibido, evitado o máximo possível. Então isso era algo que sempre surgia no momento de tradução de uma obra como Cumbe, no momento de apresentar essa obra para públicos no exterior.

Cumbe foi sua primeira HQ a apresentar referências bibliográficas. Qual foi o seu principal aprendizado dessa experiência trabalhando com documentos, livros e pesquisas para criar ficção?

Cumbe teve esse aprendizado enorme em termos de história, história do Brasil, do Brasil colonial, da população negra no Brasil em diferentes séculos. Vamos dizer assim: foi a minha segunda graduação. A minha formação é principalmente dentro das artes gráficas e das artes plásticas, mas eu sempre tive muito interesse em literatura e história. Quando estava elaborando o livro Cumbe, já preparando o Angola Janga, precisei submergir totalmente dentro do estudo sobre a história do Brasil, da América, sobre escravismo e tal. A minha forma de deglutir essas leituras, que eu tinha muito interesse, tenho muito interesse, era transformando isso também em ficção, em quadrinhos. Daí a necessidade de incluir esses extras no final do livro. Porque eu sabia que grande parte dessas pesquisas, dos trabalhos desses historiadores, que são extremamente interessantes, ainda não estavam acessíveis a grande parte do público. São obras que muitas vezes dialogam apenas com pessoas da área acadêmica, eu acho isso um grande problema. No Brasil, o grande público, às vezes, fica distante desse tipo de produção. Então Cumbe tem esse pano de fundo: trazer esses temas de uma forma que seja interessante e que possa ser lida isoladamente, apenas vendo a história em si, o quadrinho e a narrativa. Mas é claro, para quem tem mais interesse, os documentos que estão ali, acabam contribuindo para formar um mosaico ainda mais interessante sobre a nossa própria história.

O quanto a produção de Cumbe serviu de base para a criação de Angola Janga?

Muito. Aqui a pergunta é: o quanto a produção de Cumbe serviu para a criação do Angola Janga? Na verdade, eu poderia inverter essa pergunta: o projeto inicial, desde 2004, quando eu fiz um primeiro curso [sobre o Brasil colonial], e de 2006, quando eu comecei a fazer os primeiros roteiros, sempre foi focado em falar sobre Palmares no livro Angola Janga. Aos poucos, Cumbe acabou se tornando independente de Angola Janga, porque as suas histórias tinham uma força, uma energia, uma autonomia que me interessavam e isso funcionou muito bem. Então eu diria que o livro Cumbe surge a partir desse projeto maior, do Angola Janga. Vamos dizer assim: foi um processo de separação, mas também de encontro dos caminhos de cada uma das publicações. Foi uma decisão acertada.

De que forma o seu trabalho como professor influencia o seu trabalho como quadrinista? E como o seu trabalho como quadrinista influencia seu trabalho como professor? Você usa histórias em quadrinhos nas aulas?

São duas atividades diferentes, ser professor e trabalhar com quadrinhos. Em alguns momentos elas estão mais próximas, em outros momentos não. Eu costumo dizer que, muitas vezes, a minha atividade em sala de aula com os alunos, sim, acaba influenciando um pouco o meu trabalho [com quadrinhos]. É visível, talvez em algumas etapas, em alguns momentos, alguns trechos, sequências dos livros. Em outros momentos talvez seja mais difícil essa identificação. Eu sou professor de artes visuais, com alunos do Ensino Médio e alunos do Ensino Fundamental. Então, em alguns momentos, eu trabalho com história da arte, pintura, desenho e também quadrinhos. Tudo isso cabe dentro de um curso de artes visuais.

Oi. Meu nome é Ramon Vitral, sou jornalista, edito o blog Vitralizado, sou autor do livro Vitralizado – HQs e o Mundo (MMarte), e colunista no blog da Veneta. Minha proposta por aqui é garimpar o catálogo da editora, títulos antigos e lançamentos, entrevistar autores, analisar algumas obras, refletir sobre arte e a nossa realidade. Volto em 15 dias. Até!

Leia outras colunas de Ramon:

Em Perfeito Estado: Juscelino Neco e a adoração ao oculto

Títulos relacionados: