A Guerra do Deserto – Prefácio por Rogério de Campos

Siga-nos

ÚLTIMOS POSTS

Leia o prefácio da edição brasileira de A Guerra do Deserto, de Enrique Breccia

Por Rogério de Campos*

“O grande drama histórico da África foi menos o contato tardio com o resto do mundo e mais a maneira como esse contato foi feito, no momento em que a Europa caiu nas mãos dos mais inescrupulosos financistas e capitães da indústria. Foi quando a Europa se propagou. E nossa falta de sorte foi ter sido essa a Europa que encontramos em nosso caminho. Essa que é a responsável perante a comunidade humana pela maior pilha de cadáveres da história” 1. O poeta martiniquense Aimé Césaire fala da tragédia da África, mas fala também da tragédia das Américas.

Ah! Mas talvez Césaire esteja exagerando! A Europa dos anos em que se passam as primeiras histórias deste livro fazia grandes conquistas nas artes e na tecnologia. O engenheiro francês Charles Tellier, por exemplo, inaugurou em 1876 o navio Frigorifique, o primeiro do mundo aparelhado com um sistema de refrigeração para o transporte intercontinental de carne. O Frigorifique partiu do porto de Rouen (noroeste da França) em setembro daquele ano e chegou em dezembro a Buenos Aires, para buscar carne.

Hoje a província de Buenos Aires tem uma rua e uma avenida chamadas Tellier e alguém até poderia dizer que é pouco. A invenção do francês revolucionou a economia e a história da Argentina.

Exportando carne para a Europa, os grandes fazendeiros passaram a ganhar dinheiro como nunca antes. A própria Inglaterra, a maior potência da época, passou a investir bastante no país. Não havia risco: a pecuária argentina só podia crescer. Afinal, não faltavam terras desertas prontas para virar pasto. O problema é que essas terras não eram exatamente “desertas”: eram habitadas por povos – mapuches (também chamados de araucanos), tehuelches, puelches, rankulches, williches… – que estavam ali muito tempo antes da chegada dos espanhóis, ingleses e frigoríficos. Povos que até então, com suas lanças primitivas, tinham resistido aos avanços dos canhões da autointitulada civilização europeia.

Era uma guerra que já durava séculos. E como vinha de tanto tempo, e a presença dos brancos ainda era esparsa, já havia certa integração entre os povos. Os europeus aprendiam os costumes indígenas e, por outro lado, traziam o gado e os cavalos, e os nativos se tornaram vaqueiros e grandes cavaleiros. Na fronteira, brancos e indígenas se miscigenavam. E provavelmente era mestiço o gaúcho Martín Fierro, futuro herói emblemático do país 2. Houvesse paz e mais tempo, talvez as nações nativas pudessem ter civilizado o selvagem europeu. Da maneira como as coisas se passaram, foram os guerreiros indígenas que frequentemente se portaram como os bárbaros brancos.

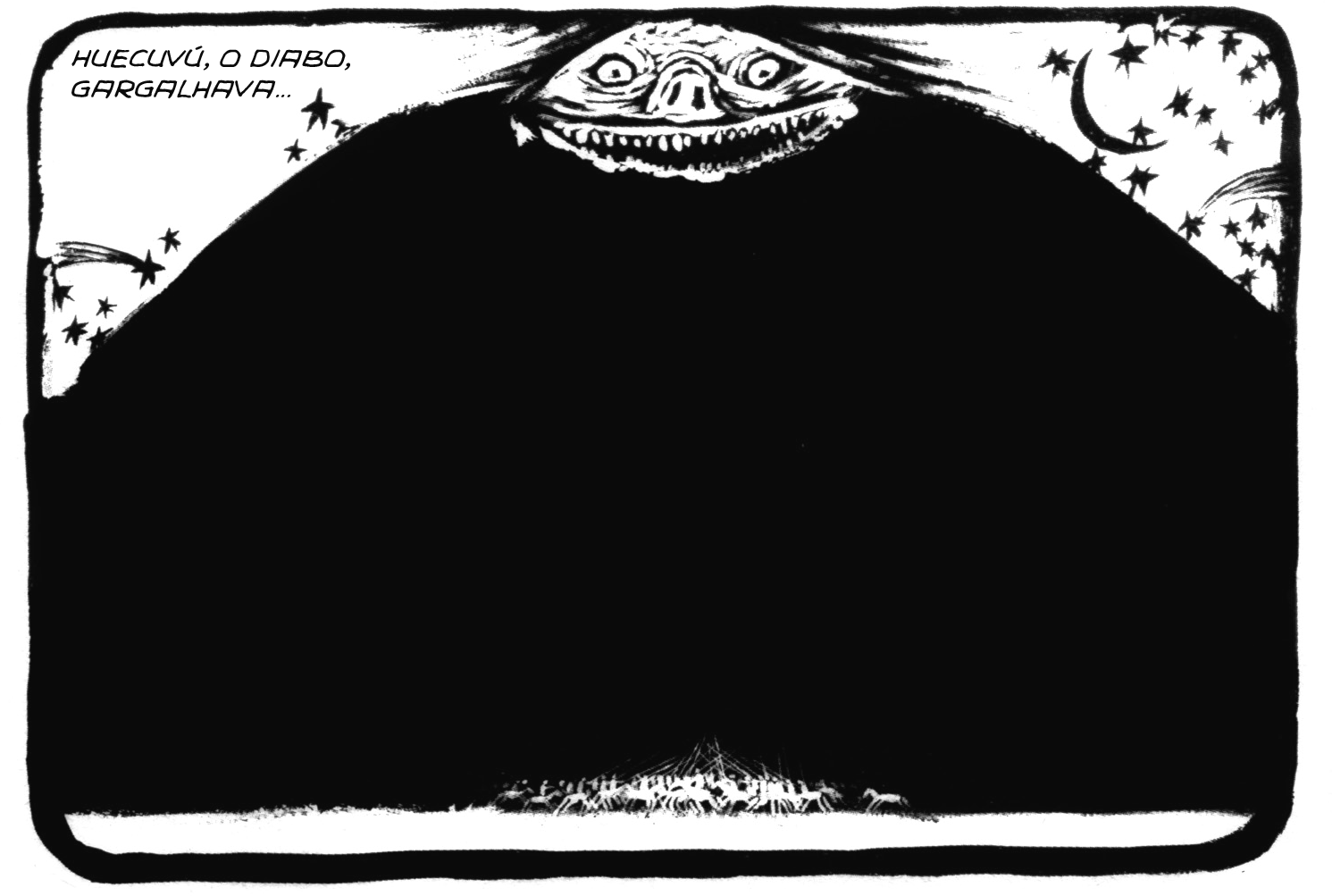

A partir da chegada do Frigorifique, os empresários argentinos e ingleses tinham urgência (“time is money”) e tinham dinheiro. Em 4 de outubro de 1878 foi aprovado um orçamento de 1,7 milhão de pesos para que o general Julio Argentino Roca tivesse o melhor equipamento da época para empreender o que foi anunciado como uma “cruzada do patriotismo contra a barbárie”. Foi o início da chamada “Conquista del Desierto”, incentivada pela Sociedade Rural Argentina, saudada pela imprensa e abençoada pela Igreja. Roca prometeu a “destruição dos ninhos de índios”. E pôde se orgulhar de haver cumprido sua promessa. Em maio de 1883, o general Conrado Villegas, braço direito de Roca, informou que “no território entre os rios Neuquén, Limay, Cordilheira dos Andes e lago Nahuel  Huapi não sobrou um só índio”. Não se sabe ao certo o número de mortos. Mas Roca informou ao Congresso que havia tomado como prisioneiros 10.539 mulheres e crianças e 2.320 homens. Parte desses prisioneiros foi despachada para áreas mais remotas do país ou expulsa para o Chile, muitos foram mutilados e castrados, vários morreram em campos de extermínio 3 e três mil (incluindo mulheres e crianças) tiveram que caminhar por mais de mil quilômetros e depois foram obrigados a desfilar, acorrentados, pelas ruas de Buenos Aires (conta-se que anarquistas tumultuaram aquele momento cívico gritando: “bárbaros são aqueles que os acorrentaram!” 4).

Huapi não sobrou um só índio”. Não se sabe ao certo o número de mortos. Mas Roca informou ao Congresso que havia tomado como prisioneiros 10.539 mulheres e crianças e 2.320 homens. Parte desses prisioneiros foi despachada para áreas mais remotas do país ou expulsa para o Chile, muitos foram mutilados e castrados, vários morreram em campos de extermínio 3 e três mil (incluindo mulheres e crianças) tiveram que caminhar por mais de mil quilômetros e depois foram obrigados a desfilar, acorrentados, pelas ruas de Buenos Aires (conta-se que anarquistas tumultuaram aquele momento cívico gritando: “bárbaros são aqueles que os acorrentaram!” 4).

Os jornais da época noticiaram que os mais mansos dos indígenas seriam repartidos entre as famílias ricas da capital, que também repartiram entre si a melhor porção das terras “liberadas”. Mais de 40 milhões de hectares foram divididos entre as grandes famílias, os grandes políticos e os altos oficiais do exército. Uma parte das terras tomadas dos indígenas foi leiloada em Paris e Londres. Foi uma reforma agrária ao contrário. A família mais beneficiada foi a Martínez de Hoz, que ficou com 2,5 milhões de hectares.

No momento em que as histórias deste livro foram produzidas, em meados dos anos 1970, um dos representantes da família, José Alfredo Martínez de Hoz (1925-2013), havia aberto as instalações da empresa que dirigia, a Acindar, para que militares montassem ali um centro clandestino de detenção, onde foram torturados e assassinados vários militantes sindicais. A Sociedade Rural Argentina, tantas vezes presidida pela família de José Alfredo (na intimidade conhecido como “Joe”), denunciava o governo da presidente Isabel Peron como “sovietizante” e preparava o golpe, com a ajuda, inclusive, de muitos que participavam do governo dela: muito dinheiro estatal foi encaminhado clandestinamente para a Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) que, calcula-se, foi responsável pela morte de 2 mil pessoas entre 1973 e 1976. Se, um século antes, esperava-se que os militares eliminassem os indígenas, agora a burguesia queria que os militares eliminassem a “infiltração marxista”. Assim como os mapuches no passado, muitas

pessoas de esquerda, principalmente jovens, acreditaram que era preciso uma resistência armada contra aquela violência, acreditaram que era possível contra-atacar. Surgiram grupos de guerrilha urbana, como os montoneros, assaltando bancos, sequestrando, matando e se vingando. Mas a ação deles serviu para que jorrasse mais dinheiro do empresariado para a extrema-direita (e mais apoio da grande imprensa e mais bênçãos da Igreja). Como os guerreiros indígenas de um século antes, os montoneros acabaram massacrados. “Tempo de lobos, tempo de espadas”: Borges faz sua citação islandesa nos anos 1940, para criticar a situação da Argentina daquela época. Mas talvez essas palavras fossem ainda mais adequadas para 30 anos depois: “Os poemas gauchescos eram, então, documentos de um passado irrecuperável e, por isso, agradável, já que ninguém sonhava que seus rigores poderiam regressar e nos alcançar. Muitas noites giraram sobre nós e aconteceu o que não ignoramos agora” 5.

Em 1976, enquanto as últimas histórias deste livro estavam sendo publicadas, “Joe” Martínez de Hoz assumia o cargo de superministro da Economia da Ditadura Militar, que, em tempo similar ao da duração da chamada Conquista do Deserto, eliminou cerca de 30 mil pessoas. Entre elas, o roteirista Héctor Oesterheld, com quem Enrique e principalmente seu pai, Alberto Breccia, haviam criado algumas das melhores obras da história dos quadrinhos. Oesterheld e suas quatro filhas (duas delas grávidas) foram algumas das pessoas sequestradas pelos militares em 1977 que viraram “desaparecidas”.

Então, essas histórias falam de violências dos anos 1870, mas falam também da Argentina de um século depois. Talvez por isso não tenham sido, à época, publicadas no país. São histórias em quadrinhos exiladas, publicadas na então melhor revista do Ocidente, a italiana Linus, que já publicava Alberto Breccia. Imagino que inicialmente alguns leitores tenham, por causa do nome, confundido o trabalho de pai e filho. Isso aconteceu algumas vezes depois, apesar de cada Breccia ter um desenho muito próprio, que reflete uma formação artística diferente 6. Por vezes se vê imagens de quadrinhos de Enrique ilustrando textos elogiosos a Alberto. Muitos dos elogios ao trabalho de Alberto no livro Che (1968), por exemplo, falam de páginas que foram desenhadas por Enrique.

Ainda na Argentina, pode-se dizer que Enrique era já uma espécie de exilado: publicava seus quadrinhos mais fora que dentro do país. Desde 1972, por exemplo, desenhava para a editora inglesa Fleetway uma série juvenil de espionagem, para pagar as contas (um exilado não pode se dar ao luxo de recusar trabalho). Enrique assinava o trabalho com um pseudônimo. Os quadrinhos para a Linus eram outra coisa. Passadas tantas décadas, continuam como um dos pontos culminantes da história dos quadrinhos argentinos. Tal qual em uma festa de exilados, na qual se lembra e se lamenta os dramas do país de origem enquanto se apresenta o melhor da música, dança e culinária de tal país, Enrique demonstra aqui o nível a que tinham chegado os quadrinhos argentinos. Aquela linha evolutiva iniciada por Oesterheld, Alberto Breccia e Hugo Pratt chega aqui a tal ponto de maturação que torna inevitável imaginar quais seriam as possibilidades daquela geração dos quadrinhos argentinos se ela não fosse atropelada pela tragédia políticoeconômica do país, e faz pensar no quanto esses quadrinhos tiveram influência na redescoberta do preto e branco pelo quadrinho europeu dos anos 90 (“O Amigo”, não lembra coisas que David B., por exemplo, foi fazer tempos depois?). Seja como for, ainda hoje as HQs reunidas neste livro permanecem como joias na história dos quadrinhos mundiais.

Como tantos exilados, os traços de Enrique Breccia perceberam que os problemas vigentes em seu país de origem eram os mesmos que afligiam as classes oprimidas de outros países. Por isso, a inclusão de uma história que se passa no México de Emiliano Zapata e de outra na Argélia dos tempos da luta pela independência não soa como dispersão, mas sim perfeita conclusão. Tudo se liga. Não foram, por exemplo, os militares franceses responsáveis por tantas barbaridades na Argélia dar aulas de tortura para militares latino-americanos? Há muito que se sabe: a luta é internacional.

Os quadrinhos deste gibi também falam do nosso tempo. Falam dos campos para falar de nossas cidades atuais. Falam dos pampas argentinos para falar, por exemplo, de um certo país que, neste momento, em pleno século XXI, vê as chamadas bancadas do boi, da bala e da Bíblia unidas para fazer “avançar a fronteira agrícola”, ocupar áreas “selvagens” com pastos e soja e eliminar o paganismo, tudo em nome da pátria, do progresso e da civilização cristã. Recentemente o superministro da Economia deste país respondeu às críticas de ecologistas e defensores dos direitos humanos norte-americanos: “vocês querem nos poupar de destruir nossas florestas como vocês destruíram as suas (…). Vocês mataram seus índios, não miscigenaram”. Algumas pessoas viram algum humor na frase do ministro. Será que só eu vi inveja?

*Rogério de Campos é editor, tradutor e escritor. É autor de Imageria – o nascimento das histórias em quadrinhos, O Livro dos Santos, Super-Homem e o Romantismo de Aço e Revanchismo, entre outros. E criador da Veneta.

PRODUTOS RELACIONADOS

1 Césaire, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. São Paulo: Veneta, 2020.

2 Em El Gaúcho Martín Fierro (1872), o herói é recrutado à força pelo Exército para lutar contra os indígenas. Depois de alguns anos, consegue desertar, mas descobre então que sua mulher morreu e seus filhos se perderam no mundo. Martín Fierro cai na bebedeira, vira um assassino cruel e é perseguido pelas autoridades. Só consegue alcançar a paz quando, no final do livro, vai viver entre os indígenas.

3 Alguns guardinhas, muito rigorosos, nos avisam que não se pode usar tal termo para definir esses campos. Segundo eles, falar assim seria um anacronismo, porque o termo “campo de extermínio” não existia na época. Avisam também que não se pode descrever o que aconteceu nos pampas como genocídio porque tal palavra não existia no século XIX.

4 Disponível em https://www.elhistoriador.com.ar/los-campos-de-concentracion-de-la-conquista-del-desierto/.

5 Jorge Luis Borges, “Una declaración final”. In Aspectos de la literatura gauchesca. Montevideo: Número, 1950.

6 Ainda que Enrique tenha colaborado anonimamente com o pai em clássicos como Mort Cinder e Eternauta, a trajetória dos dois quadrinistas é até mesmo oposta. Alberto, filho das tiras norte-americanas de autores como Milton Caniff e Alex Raymond, foi se afastando dos quadrinhos mainstream à medida que envelhecia. Alguns de seus quadrinhos da maturidade quase rompem com o figurativismo. Enrique estudou artes plásticas e foi se envolvendo mais e mais com os quadrinhos depois: “venho da pintura, da xilogravura, não tenho referentes nos quadrinhos. Me dediquei às HQs simplesmente por uma questão econômica, porque era recém-casado e estava prestes a ter meu primeiro filho”.