Miserere Nobis

Siga-nos

ÚLTIMOS POSTS

por Marcello Quintanilha*

Então ocorreu que eu havia me conformado com o fato de que os quadrinhos não se prestavam a descrever nuances do cotidiano da miséria — não da miséria do cotidiano, como tão taxativamente haviam feito…

Não, calma, eu disse que estava conformado? Na verdade, queria dizer que não estava conformado!

Desculpe. É que não me expresso muito bem.

“Dodeskaden! Dodeskaden!”, brada o personagem Rokkuchan, ao dar partida no trolley imaginário que conduz orgulhosamente pelas ruelas entulhadas de detritos de uma favela de Tóquio.

A onomatopeia dá título ao filme de 1970, que marca o regresso de Akira Kurosawa ao tema da miséria, explorado em sua adaptação de Gorki, Donzoko, de 1957, ou na produção de 1948, estrelada pelo magnânimo Takashi Shimura, Yoidore Tenshi, da qual também participa Toshiro Mifune, em sua primeira colaboração com o diretor…

A onomatopeia dá título ao filme de 1970, que marca o regresso de Akira Kurosawa ao tema da miséria, explorado em sua adaptação de Gorki, Donzoko, de 1957, ou na produção de 1948, estrelada pelo magnânimo Takashi Shimura, Yoidore Tenshi, da qual também participa Toshiro Mifune, em sua primeira colaboração com o diretor…

Mas espera… Não era de cinema que eu queria falar. Era de miséria. Miséria como a promovida pelo estio no sertão nordestino. A que fez Fabiano,Vitória, o mais novo e o mais velho empreenderem um regime de fuga permanente e conflitos velados com o poder estabelecido em Vidas Secas.

Baleia, onde quer que estejais, livrai-nos do mal… Amém.

Em sua mocidade, Charles Bukowski passava horas patinhando pelas estantes da Biblioteca Pública de Los Angeles, em busca de qualquer autor que não empregasse subterfúgios fáceis de culto à palavra sem ter de recorrer ao setor reservado à literatura da Rússia pré-revolucionária. Era seu jeito de escapar à fome e à dona da pensão que lhe mordia os calcanhares cobrando o aluguel — mas não ao álcool, evidentemente.

Depois de se desiludir com a incapacidade dos escritores modernos em dizer alguma coisa, em sair gritando, Bukowski chafurdou em temas que iam da religião à filosofia, da matemática à medicina, passando por geologia, até finalmente retornar à seção de romancistas e encontrar casualmente um exemplar de Pergunte ao Pó, de John Fante. E o milagre aconteceu.

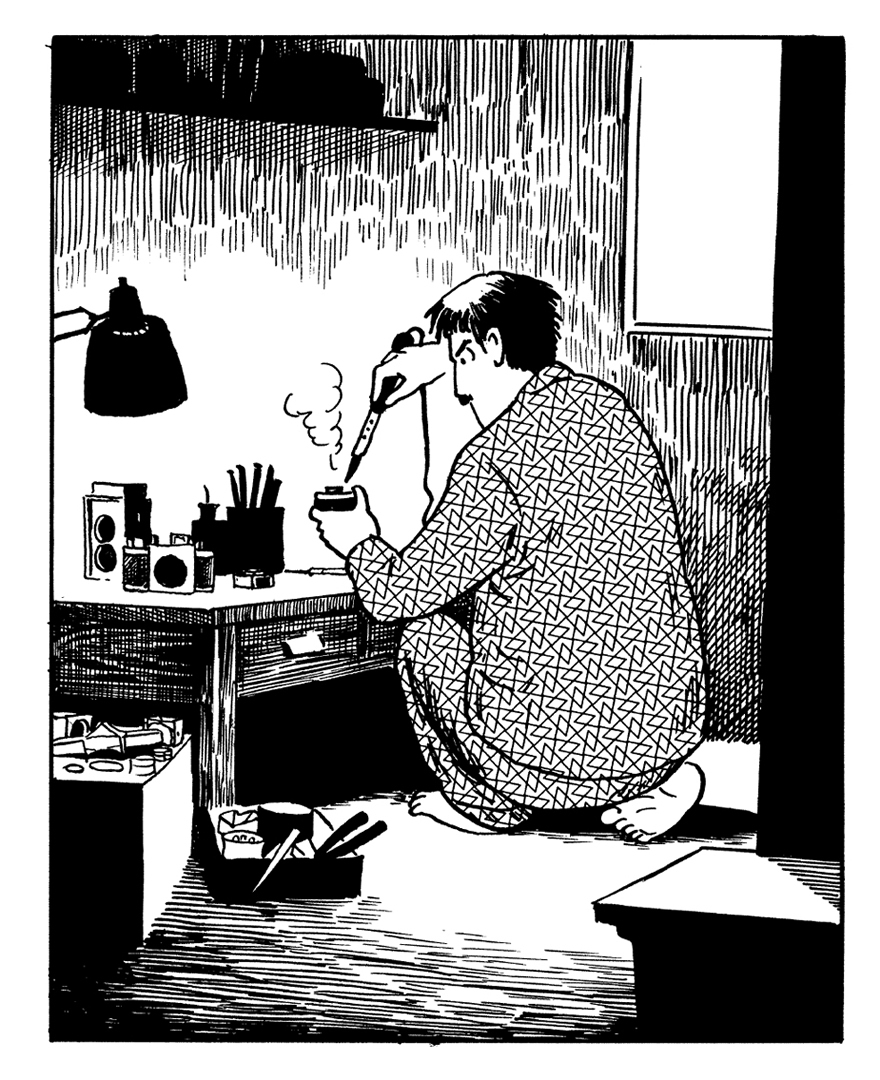

Não quero parecer soberbo, mas desde que havia lido a obra de Yoshihiro Tatsumi, a mesma desilusão me perseguia, embora os credores fossem diferentes.

Tampouco estava em Los Angeles, mas em Barcelona, e após bisbilhotar todos os recantos empoeirados da comic shop que frequento de semestre em semestre, tropecei com a edição de O Homem Sem Talento, de Yoshiharu Tsuge, que repousava placidamente em uma das prateleiras próximas à entrada do estabelecimento.

O que me seduziu, à primeira vista, em Tsuge, foi seu senso de proporção. Melhor dizendo, a ausência dele. Melhor ainda, uma concepção da proporção que não serve ao Expressionismo, mas sim à expressão propriamente dita, porque a relação das massas dos personagens, tanto entre si como com o entorno, ou seja, objetos, cenários e demais elementos complementares nos painéis, não se estabelecia segundo fundamentos precisos, mas, sim, muito mais relaxados. Ao mesmo tempo, uma recorrente oscilação de registro entre realismo e caricatura permeava todo o volume.

Hm… Não sei se ficou confuso o que escrevi… Ficou? Não sei. Sei que estava intrigado, principalmente porque percebia na linha do desenho uma lentidão e um esmero que não endossavam aqueles gestos como resultado de mera inabilidade.

Lendo as primeiras páginas, fui subjugado por uma espécie de sondagem a respeito da estrutura social autônoma que se organiza espontaneamente sob a perspectiva da miséria, com sua particular escala de prestígio, na qual o personagem principal e sua família estavam inseridos.

Comprei o gibi e fui embora caminhando.

Inevitável que o leitmotiv de Dodeskaden me acompanhasse por todo o trajeto. Ai de mim…

Hm… Tá bom, calma, vou tentar escrever melhor agora, prometo…

Tsuge propõe uma reflexão a respeito do propósito da arte enquanto produto, inserido num paradigma comercial, valendo-se do aparentemente excêntrico Sukezo Sukegawa, um mangaká que decidiu abandonar o mundo dos quadrinhos para se dedicar à honorável arte de contemplar rochas, o Suiseki, com a qual Tsuge tivera contato na década de 1980.

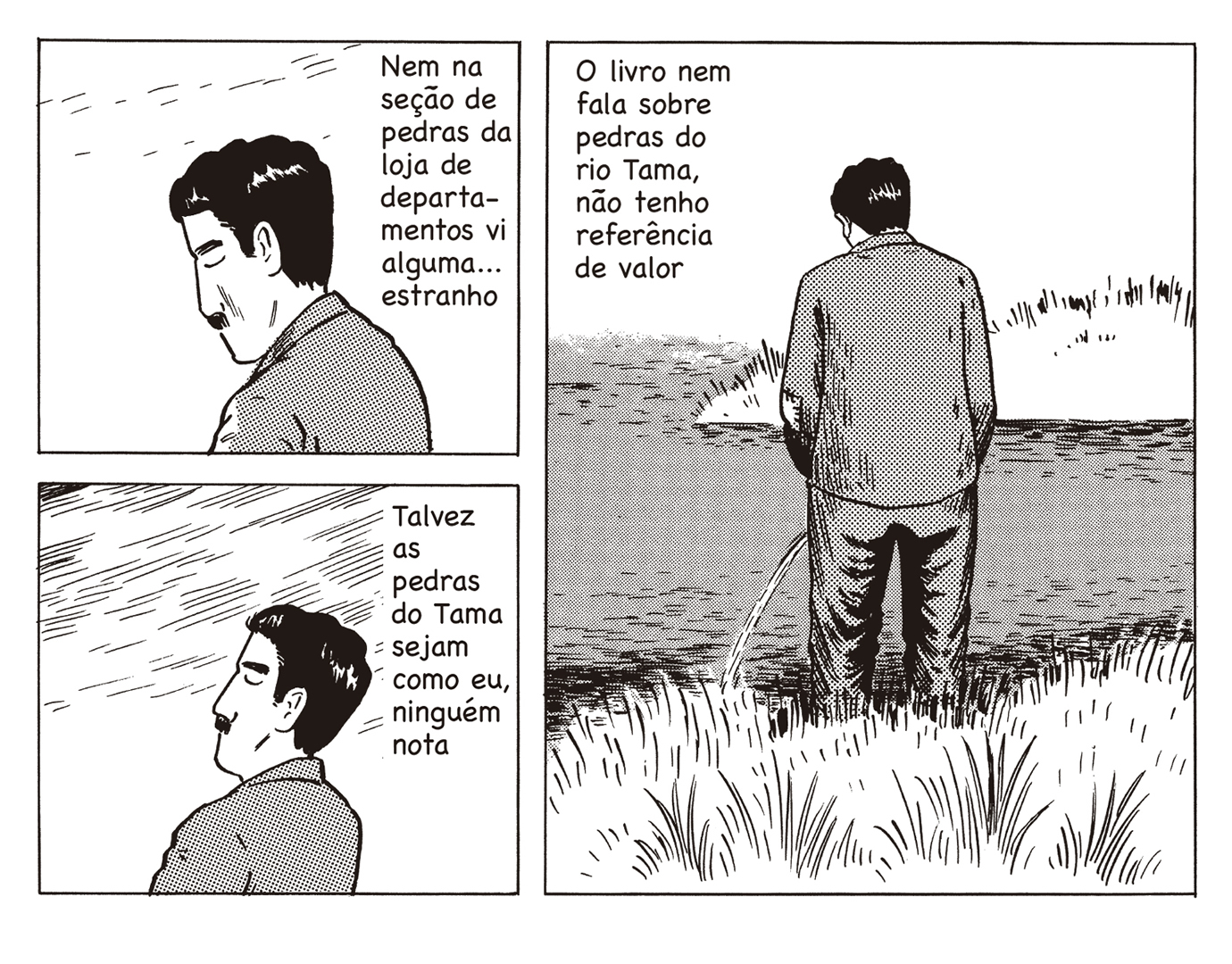

Tradição milenar no Japão, Suiseki são pedras de pequeno tamanho ou, no máximo, propícias a serem carregadas por uma só pessoa — o emprego de duas pessoas para a tarefa a descarta como item —, esculpidas pela própria natureza, sem qualquer tipo de manipulação ou interferência, normalmente exibidas sobre placas de madeira trabalhada, admiradas por sua beleza e formas que frequentemente sugerem cenas bucólicas. Conforme qualidades de cor, poder de inspiração e equilíbrio, sua apreciação é um exercício de repouso e busca por paz interior.

As pedras que Sukegawa põe à venda em sua barraca montada nas imediações de um velódromo, encontradas no leito do rio que cruza a localidade, têm valor inquestionável para ele, mas são vistas como artigos de fácil aquisição pela população local, uma vez que estão, por assim dizer, ao alcance de qualquer um que empregue algumas horas à sua cata; não se afiguram raridades nem exibem feitios especialmente exóticos, o que põe abaixo sua cotação de mercado.

É isto então a arte? Uma manifestação à qual se atribui critérios de relevância baseados na escassez?

No começo dos anos 1990, eu havia passado por situações humilhantes apresentando meu trabalho a editores e diretores de arte Sudeste afora. Era senso comum que minhas histórias careciam de interesse porque, além de ignorar cânones populares na época, transcorriam em um ambiente excessivamente banal e corriqueiro, neste caso, o Brasil urbano, sem salientar nada que transcendesse a realidade efetiva do dia a dia.

Eram sintomáticos, também, comentários repetidos como mantras na análise dos originais e que sempre minaram minha capacidade de argumentação: “Há muitas pessoas pobres nas suas histórias, muita pobreza”; ou, ainda, em configuração mais assertiva: “Curioso como você gosta de falar desse universo marginal, não é?”.

A insistência com que a ideia de marginalidade foi associada ao meu trabalho no decorrer dos anos sempre me pareceu fascinante, aliás, levando-se em conta que a esmagadora maioria dos personagens ali retratados provêm do que se convencionou chamar classe média baixa ou classe trabalhadora, que, formal ou informalmente, responde pelo corte econômico mais amplo da população brasileira,o qual dificilmente poderia ser considerado à margem do sistema ou em oposição a ele, embora seja facilmente identificado como sua vítima. Assim, se criam premissas que confrontam a percepção que uma parcela da sociedade brasileira tem de si mesma e a verdade objetiva que a define, o que, bem medido, expressa já não um rechaço à representação crua do cotidiano, mas à dinâmica do cotidiano em contexto brasileiro como um todo.

Seria isto a arte, portanto? Tornar supérfluo o fragmento mais reconhecível da vida presente?

Caramba, olha eu de novo… Eu, que não queria nem falar de mim… Desculpa mais uma vez.

Seria fácil dizer que Sukegawa é o alter ego de Tsuge, por isso não vou dizer. Vou dizer só que Sukegawa é surpreendido constantemente pela penúria financeira que envolve o mundo dos amantes das pedras na conjuntura da história, como provavelmente o foi Tsuge na conjuntura das coisas tangíveis, um mundo que os recebeu de maneira hostil na maior parte das vezes, impondo-lhes regras de conveniência e conduta em nada de acordo com o devaneio de glamour e elevação espiritual que esperavam encontrar no meio.

Um mestre de pedras, um mestre de pássaros. “Dodeskaden!”, “Dodeskaden!”. Um mestre de poesia…

É significativo que Tsuge, acometido desde a juventude pela eritrofobia — medo de se ruborizar em público, outro destes apaixonantes subgrupos da fobia social —, marcado por tentativas malogradas de suicídio e fuga, só nos permita ver o rosto da esposa de Sukegawa a partir do capítulo 4, por ocasião do anúncio de uma viagem iminente, talvez como alento diante da claustrofóbica espiral de fracasso a que os personagens vinham sendo submetidos.

Publicado originalmente em 1986, a perspectiva de deixar para trás, ainda que momentaneamente, o fiasco dos empreendimentos do marido faz com que o autor a personifique, eco, decerto, da sensação experimentada por Tsuge na vida real, ao obter ingressos inesperados provenientes da venda repentina de seus títulos no início da década de 1970, permitindo-lhe empreender viagens com sua mulher, a atriz Maki Fuliwara.

Mas não era nada disso que eu queria falar… Queria era chamar atenção para a tolice de se imaginar que só porque um autor introduz elementos de sua vida prática em seu trabalho isto constitua instantaneamente uma autobiografia — pelo menos uma referência autobiográfica. Ou alguém pensa que um autorretrato é, verdadeiramente, um autorretrato, quando hoje está provado que autorretratos não passam de artimanhas obsoletas das quais os pintores vêm estrategicamente lançando mão há séculos unicamente para que se lhes permita estampar na tela tudo aquilo que não seja eles mesmos?

E daí que Tsuge, como Sukegawa, também comercializou máquinas fotográficas? Que, assim como Sukegawa, também se afastou dos quadrinhos e cultivou a devoção aos Suiseki? Francamente, não vejo relação entre os dois. Não vejo mesmo! Ora, faça-me o favor… Eu queria…

Olha, eu sei que posso estar equivocado, afinal, não nasci para descomplicar coisas complicadas — nem para dessimplificar as simples. E quem sabe se uma coisa não está, assim, meio ligada à outra mesmo?

Mas, por outro lado, então certamente também se constitui uma autobiografia denunciando-se que a grandeza da arte é independente da sua intencionalidade, e que a arte pode, sim, se produzir e reproduzir involuntariamente, como as pedras dos rios que cortam os logradouros mais caseiros e vulgares, e os entroncamentos mais ordinários e triviais das vielas por onde passamos, do mesmo modo que pode, involuntariamente, se autoconsumir, porque a verdade tonitruante é que a arte jamais precisou do elemento humano.

Faz sentido isso? Sim? Não? Hm… Eu daria tudo para não parecer vacilante…

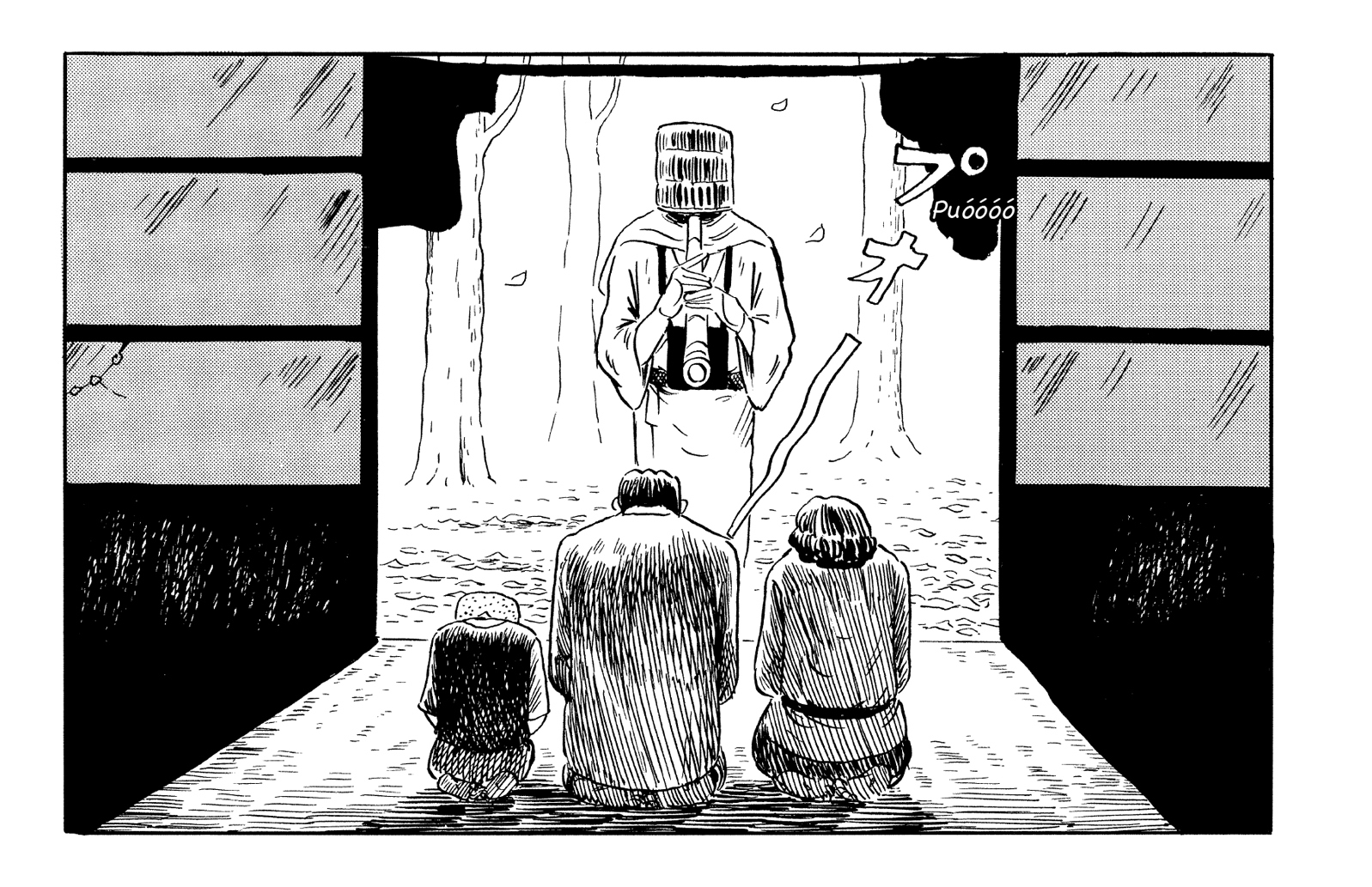

Em O Homem Sem Talento, pássaros ocidentais gozam de mais prestígio entre os compradores do que as espécies que integram a fauna japonesa.

É até engraçado.

Espera, eu disse engraçado? Na verdade, queria dizer que não tinha a menor graça, porque precisamente no capítulo 3, Os Pássaros, a oscilação de registro é mais acentuada.

Por exemplo, contraste-se a linha carregada que talha o caçador com a do vendedor de passarinhos, mais burlesca, e a de Sekimoto, da loja de arroz, o desafortunado colecionador, arruinado por sua ânsia ornitológica, exponencialmente caricata.

É como se estivéssemos diante de uma interpretação de padrões morais quanto à percepção de indivíduos hierarquizados dentro dos parâmetros da miséria, que vai do mais poderoso — traduzido na linha realista do caçador — ao mais débil — traduzido pelo traço ridículo de Sekimoto —, passando pela versão intermediária do vendedor.

Pelos meus cálculos, Tsuge situa Sukegawa logo acima deste e imediatamente abaixo da misteriosa figura do caçador de aves, e não por acaso força seu personagem a tentar emular-lhe as façanhas.

Isto me convenceu! Dodeskaden! Não. Não se tratava de imperícia técnica, como tão comumente se vê entre artistas que erguem a batuta da estética naïve, mas sim de uma ação deliberada, uma mensuração de dignidade, elaborada no âmago das privações.

Quando terminei a leitura, refiz as contas. Todos os personagens se igualam em vergar ao peso do contrato não redigido das relações mercantis periféricas. Alguns mais, outros menos.

Baleia, olhai por nós.

Fantasiei que conversava com Bukowski e lhe dizia em tom bem austero, depois de uma talagada de ale: “Charles, Tsuge saiu gritando!”.

Não sei se era isso que eu queria escrever. De qualquer modo, desculpe de novo se o texto ficou um pouco estranho. É que, como eu disse, não me expresso bem. Não tenho nenhum talento.

*Marcello Quintanilha é quadrinista, autor de Tungstênio (2014), vencedor do premio Angoulême, Talco de Vidro (2015), Hinário Nacional (2016), Todos os Santos (2018) e Luzes de Niterói (2019), entre outros.

PRODUTOS RELACIONADOS